-

2025-06-30红韵汇壮志 | 聆听褚君浩院士讲座:探寻今日汇学深化培育科创精神之道2025年6月10日,中国科学院院士、著名红外物理学家褚君浩重返母校徐汇中学,为师生们带来了一场精彩的《AI时代与创新人才成长》主题讲座。笔者有幸主持这场活动,徐汇中学高一年级全体学生、初二(6)班褚君浩院士校友中队队员及校本课程教师在现场聆听了褚院士的主题讲座。从翌日开始到今,这场主题讲座让汇师师生感悟不断。如以下片段:汇学少先队大队宣传委员、褚君浩院士校友中队首任中队长苏子桐告知:“有幸聆听我校杰出校友——褚君浩院士带来的讲座《AI时代与创新人才成长》,为我们在教育领域如何培养学生科学精神,提供了宝贵的指引。对于院士回母校讲座,我深受触动。这位从徐汇中学走出的科学家,讲述了一些科学知识和自己的科研经历,让我明白真正的科研需要热爱与坚持。如智能时代需要的是会思考、能创新的人才。他特别强调,数理化基础要扎实,但更要学会用科学思维解决实际问题。最让我感动的是互动环节。面对同学们的提问,院士耐心解答,提出了不能只满足做题,更要培养探索精神,还分享了他做中学物理老师时的经历。原来大科学家这么平易近人!这次讲座不仅让我学到了知识,更点燃了我对科学无比的热情。”许静妍老师是初二(6)班、也就是院士校友中队的班主任,她印象深刻的是以下几位学子代表的体会。如初二(6)班李睿珺同学请教褚君浩院士对当代青少年的成长寄语,校友院士前辈回答是:同学们,你们现在的成长就像一棵小树苗,不能只盯着分数“长高”,还要把根扎深、枝叶伸展。学习要像“海绵吸水”,多读课外书、多问为什么,知识面广了,未来才有更多选择。生活要像“做实验”,别怕犯错;比如打篮球输了、考试考砸了,都是“实验数据”,调整方法下次会更好。院士前辈强调:“总之成长不是赛跑,而是一场有趣的探索旅行!”而高一(7)班李严鑫同学围绕科学思维与问题解决提出询问。快人快语的院士前辈明确答案是:同学们,破解科学难题就像玩解谜游戏,我靠的是“三个土办法”:1. 就要当“杠精”——遇到反常现象就死磕“为什么”;2. 吃“小饼干”——把大问题掰成指甲盖大的小问题逐个解决;3. 攒“错题本”——实验失败的数据比成功的更宝贵。即这些笨功夫,才是真捷径!高一(2)班的李馨禾同学,则就如何选择适合高中生的科研课题向院士请教。其得到的具体答案是:高中做科研,别想着造火箭,先从身边“小谜题”开始!比如:为什么冬天摸金属比摸木头更冷?学校食堂哪种厨余垃圾最适合做堆肥?等……选课题的秘诀无非是能测量、有时间、有意思。要知道科学家小时候也是从“瞎琢磨”开始的,而且往往你观察到的一些“小问题”,可能就是科研的起点!笔者在和党建顾问、上海社科院王泠一博士交流中感叹:“褚院士对AI技术的介绍,让我看到科技正以日新月异的速度发展。这启示教师,在教学中不能固步自封,要将前沿科技知识融入课堂。比如在数理课程里,引入AI技术中的算法、数据处理等相关案例,让学生明白所学知识与科技发展的紧密联系,激发他们对科学的好奇心和探索欲,培养他们关注科技动态、勇于尝试新事物的科学精神。”难能可贵的是:“院士分享的个人成长经历,更是生动地展现了科学精神的塑造过程。让学生明白科学精神并非遥不可及,它存在于日常的坚持和对未知的不断探索中。同时,教师要像褚院士一样,鼓励学生在面对学习中的挑战时,秉持做一行、爱一行的态度,培养他们持之以恒、专注钻研的精神。”王博士认为这就是真理!最近十年来,徐汇中学在科创校长曾宪一的引领下,已经取得有目共睹的成绩。而在汇学创新人才培养方面,我更注意到校友院士强调的科学精神培育要点,为我们提供了明确的方向。教师要注重培养学生扎实的知识基础,在日常教学中,严格要求学生掌握基本概念和原理,通过多样化的教学方法,如实验、项目式学习等,让学生深入理解知识。此外,有必要鼓励学生保持好奇心,对周围的世界多问“为什么”,并引导他们运用科学的思维方法去探究答案,提升解决实际问题的能力。还要在班级中营造勇于创新的氛围,对学生的奇思妙想给予肯定和鼓励,培养他们敢于突破常规、追求卓越的科学精神。最后,我要告诉徐汇中学党委书记吴洁老师的是:“这场主题讲座让我深刻认识到,教师在培养学生科学精神方面责任重大。我们应紧跟时代步伐,以褚君浩院士为榜样,运用科学的教育方法,在学生心中种下科学精神种子,助力他们成长为适应AI时代的创新人才。”作者:徐汇中学学生发展中心主任曹令先编辑:师好好发布:许贞监制:曾宪一

2025-06-30红韵汇壮志 | 聆听褚君浩院士讲座:探寻今日汇学深化培育科创精神之道2025年6月10日,中国科学院院士、著名红外物理学家褚君浩重返母校徐汇中学,为师生们带来了一场精彩的《AI时代与创新人才成长》主题讲座。笔者有幸主持这场活动,徐汇中学高一年级全体学生、初二(6)班褚君浩院士校友中队队员及校本课程教师在现场聆听了褚院士的主题讲座。从翌日开始到今,这场主题讲座让汇师师生感悟不断。如以下片段:汇学少先队大队宣传委员、褚君浩院士校友中队首任中队长苏子桐告知:“有幸聆听我校杰出校友——褚君浩院士带来的讲座《AI时代与创新人才成长》,为我们在教育领域如何培养学生科学精神,提供了宝贵的指引。对于院士回母校讲座,我深受触动。这位从徐汇中学走出的科学家,讲述了一些科学知识和自己的科研经历,让我明白真正的科研需要热爱与坚持。如智能时代需要的是会思考、能创新的人才。他特别强调,数理化基础要扎实,但更要学会用科学思维解决实际问题。最让我感动的是互动环节。面对同学们的提问,院士耐心解答,提出了不能只满足做题,更要培养探索精神,还分享了他做中学物理老师时的经历。原来大科学家这么平易近人!这次讲座不仅让我学到了知识,更点燃了我对科学无比的热情。”许静妍老师是初二(6)班、也就是院士校友中队的班主任,她印象深刻的是以下几位学子代表的体会。如初二(6)班李睿珺同学请教褚君浩院士对当代青少年的成长寄语,校友院士前辈回答是:同学们,你们现在的成长就像一棵小树苗,不能只盯着分数“长高”,还要把根扎深、枝叶伸展。学习要像“海绵吸水”,多读课外书、多问为什么,知识面广了,未来才有更多选择。生活要像“做实验”,别怕犯错;比如打篮球输了、考试考砸了,都是“实验数据”,调整方法下次会更好。院士前辈强调:“总之成长不是赛跑,而是一场有趣的探索旅行!”而高一(7)班李严鑫同学围绕科学思维与问题解决提出询问。快人快语的院士前辈明确答案是:同学们,破解科学难题就像玩解谜游戏,我靠的是“三个土办法”:1. 就要当“杠精”——遇到反常现象就死磕“为什么”;2. 吃“小饼干”——把大问题掰成指甲盖大的小问题逐个解决;3. 攒“错题本”——实验失败的数据比成功的更宝贵。即这些笨功夫,才是真捷径!高一(2)班的李馨禾同学,则就如何选择适合高中生的科研课题向院士请教。其得到的具体答案是:高中做科研,别想着造火箭,先从身边“小谜题”开始!比如:为什么冬天摸金属比摸木头更冷?学校食堂哪种厨余垃圾最适合做堆肥?等……选课题的秘诀无非是能测量、有时间、有意思。要知道科学家小时候也是从“瞎琢磨”开始的,而且往往你观察到的一些“小问题”,可能就是科研的起点!笔者在和党建顾问、上海社科院王泠一博士交流中感叹:“褚院士对AI技术的介绍,让我看到科技正以日新月异的速度发展。这启示教师,在教学中不能固步自封,要将前沿科技知识融入课堂。比如在数理课程里,引入AI技术中的算法、数据处理等相关案例,让学生明白所学知识与科技发展的紧密联系,激发他们对科学的好奇心和探索欲,培养他们关注科技动态、勇于尝试新事物的科学精神。”难能可贵的是:“院士分享的个人成长经历,更是生动地展现了科学精神的塑造过程。让学生明白科学精神并非遥不可及,它存在于日常的坚持和对未知的不断探索中。同时,教师要像褚院士一样,鼓励学生在面对学习中的挑战时,秉持做一行、爱一行的态度,培养他们持之以恒、专注钻研的精神。”王博士认为这就是真理!最近十年来,徐汇中学在科创校长曾宪一的引领下,已经取得有目共睹的成绩。而在汇学创新人才培养方面,我更注意到校友院士强调的科学精神培育要点,为我们提供了明确的方向。教师要注重培养学生扎实的知识基础,在日常教学中,严格要求学生掌握基本概念和原理,通过多样化的教学方法,如实验、项目式学习等,让学生深入理解知识。此外,有必要鼓励学生保持好奇心,对周围的世界多问“为什么”,并引导他们运用科学的思维方法去探究答案,提升解决实际问题的能力。还要在班级中营造勇于创新的氛围,对学生的奇思妙想给予肯定和鼓励,培养他们敢于突破常规、追求卓越的科学精神。最后,我要告诉徐汇中学党委书记吴洁老师的是:“这场主题讲座让我深刻认识到,教师在培养学生科学精神方面责任重大。我们应紧跟时代步伐,以褚君浩院士为榜样,运用科学的教育方法,在学生心中种下科学精神种子,助力他们成长为适应AI时代的创新人才。”作者:徐汇中学学生发展中心主任曹令先编辑:师好好发布:许贞监制:曾宪一 -

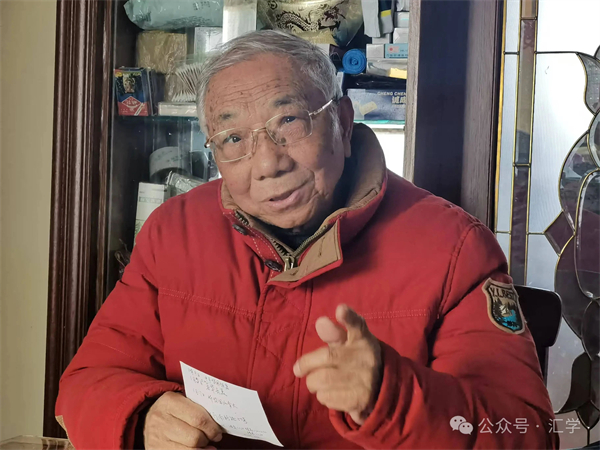

2025-06-25科学技术是第一生产力——走近 1951 届校友王淼洋姓名:王淼洋毕业时间:1951年就业单位:上海社科院哲学研究所采访小组:采访小记者高二(1)班柴婧、高一(4)班李奕潼、初二(7)班沈钰菡指导老师:江轶航个人简介王淼洋先生毕业于复旦大学物理二系,历任上海市社科院哲学所党委书记兼副所长、所长、复旦大学讲师、教研室主任、副系主任总支书记、校党委办公室副主任等职。作为领导和专家,王淼洋先生培养了许多人才,并在学术上取得了丰硕的成果。他曾担任《毛泽东邓小平理论研究》杂志主编和《世界科学》杂志主编,获得国务院特殊津贴。他的研究成果包括《比较科学思想论》《科学哲学导论》《东西方哲学比较研究》等。在徐汇中学期间,王淼洋受到了多位老师的教导和影响。他特别提到了学校政治课对他的启发,及在解放初期参与的各种大游行和校内活动,这些都对他的成长和思想产生了深远的影响。问:王老师,您好!能否请您和我们分享一下您的成长背景呢?比如您出生在怎样的一个家庭环境,家乡上海有没有给您留下特别深刻的童年记忆呢?答:我出生于1934年6月的上海,我的家庭注重教育,父母都希望我能通过学习有一番作为。上海这座充满活力的城市,在我的童年留下了很多美好的回忆,它的文化氛围也在潜移默化中影响着我。问:您初到徐汇中学时,学校的整体氛围给您留下了怎样的第一印象呢?答:当我第一次踏入徐汇中学,就被它浓厚的学习氛围所感染。校园里充满着求知若渴的气息,同学们都很积极向上,老师们也都十分认真负责,这让我一下子就喜欢上了这个地方。问:您在徐汇中学早期学习时,遇到功课跟不上的情况,您是怎样激励自己克服困难的呢?答:刚进学校要念初二,可我初一的功课缺了两个月。当时我就告诉自己,这是成长路上必须要跨越的坎。我每天早起晚睡,充分利用课余时间,遇到不懂的问题就向老师和同学请教,靠着这种不服输的劲头,慢慢地就赶了上来。问:在徐汇中学学习期间,学校的哪些教育举措或者学习资源对您的思想产生了特别深刻的影响呢?答:徐汇中学有非常丰富的思想教育资源:像政治课的内容总是紧跟时代步伐,启迪我们思考国家和社会的未来。学校还组织了很多有意义的阅读活动,我阅读的那些书籍,像《钢铁是怎样炼成的》《爱伦堡有关政治之集》《红军故事》等,让我对革命精神有了深刻的理解,让我开始思考如何为国家和人民做出贡献。问:在徐汇中学的各类活动中,哪一次特别的活动让您对自己的人生方向有了更清晰的认识呢?答:在解放初期,学校组织了很多大游行和校内实践活动。在这些活动中,我看到了人民群众团结起来的力量,感受到了新中国成立带来的蓬勃生机,这让我更加坚定了要为国家建设而奋斗的决心。问:在徐汇中学学习期间,您除了在学业上取得优异成绩,还参与了学校的保卫工作等诸多事务,是什么促使您在学业之余积极参与这些工作呢?答:我觉得学校就像一个大家庭,我们每个人都有责任去维护它的和谐与稳定。而且在参与这些工作的过程中,我能够锻炼自己的能力,也能更好地为同学们服务,这让我感到非常有意义。问:在您16岁就加入中国共产党这一重要时刻,徐汇中学的学习生活对您产生了怎样的影响,让您做出了这样的选择呢?答:在徐汇中学的学习生活中,我深受进步思想的熏陶,身边优秀的老师和同学也给了我很多鼓励和帮助。学校里浓厚的爱国主义氛围和对共产主义理想的宣扬,让我深刻认识到中国共产党的伟大,因此我毫不犹豫地选择加入,希望能在党的领导下为国家和人民做出更大的贡献。问:您在高中毕业后选择考入复旦大学物理二系,是什么原因促使您选择这个专业方向呢?答:高中毕业后,国家正处于大力发展科学技术的时期,我深知科学技术对于国家建设的重要性。我对物理有着浓厚的兴趣,觉得通过学习物理可以更好地为国家的科技事业贡献力量,所以选择了复旦大学物理二系。问:在复旦大学的学习生涯中,有没有哪一位老师或者哪一门课程对您的学术生涯产生了深远的影响呢?答:在复旦大学,有很多优秀的老师。其中有一位教授物理的老师,他的教学方法独特,能够把复杂的物理原理讲得深入浅出。他所教授的量子力学课程,为我打开了一个全新的物理世界,让我对物理学的研究产生了更浓厚的兴趣,也为我后来的学术研究打下了坚实的基础。问:您在工作中取得了诸多令人瞩目的成就,您能分享一下在这些工作历程中,最让您感到自豪的项目或者研究成果是什么吗?答:在我的工作历程中,我在科学哲学和比较哲学领域有较为深入的研究。我所著的《科学技术是第一生产力》这本书,凝聚了我多年的研究心血,它在相关领域产生了广泛的影响,能够为我国的科技发展和哲学研究做出一点贡献,这让我感到十分自豪。问:在您的工作过程中,您是如何平衡教学、研究以及领导工作等多方面的关系的呢?答:这确实是一个挑战。我认为关键在于合理安排时间和提高工作效率。在教学时,我会全身心地投入,把知识准确地传授给学生;在研究方面,我会利用碎片化时间思考问题,集中精力攻克难题;在担任领导工作时,我注重团队协作,充分发挥每个人的优势,这样就能较好地平衡各方面工作了。问:王老师,您有着如此丰富而精彩的人生经历,您对徐汇中学的年轻学子们有什么殷切的期望呢?答:年轻的同学们,你们身处一个美好的时代,但不要忘记幸福生活是来之不易的。希望你们能珍惜在徐汇中学的学习时光,树立远大的理想,勤奋学习,不断提升自己。在面对困难时,要勇敢坚毅,培养责任感,努力成为对国家、对社会有用的人才,为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。撰稿:高二(1)班柴婧,高一(4)班李奕潼,初二(7)班沈钰菡校对:江轶航发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一

2025-06-25科学技术是第一生产力——走近 1951 届校友王淼洋姓名:王淼洋毕业时间:1951年就业单位:上海社科院哲学研究所采访小组:采访小记者高二(1)班柴婧、高一(4)班李奕潼、初二(7)班沈钰菡指导老师:江轶航个人简介王淼洋先生毕业于复旦大学物理二系,历任上海市社科院哲学所党委书记兼副所长、所长、复旦大学讲师、教研室主任、副系主任总支书记、校党委办公室副主任等职。作为领导和专家,王淼洋先生培养了许多人才,并在学术上取得了丰硕的成果。他曾担任《毛泽东邓小平理论研究》杂志主编和《世界科学》杂志主编,获得国务院特殊津贴。他的研究成果包括《比较科学思想论》《科学哲学导论》《东西方哲学比较研究》等。在徐汇中学期间,王淼洋受到了多位老师的教导和影响。他特别提到了学校政治课对他的启发,及在解放初期参与的各种大游行和校内活动,这些都对他的成长和思想产生了深远的影响。问:王老师,您好!能否请您和我们分享一下您的成长背景呢?比如您出生在怎样的一个家庭环境,家乡上海有没有给您留下特别深刻的童年记忆呢?答:我出生于1934年6月的上海,我的家庭注重教育,父母都希望我能通过学习有一番作为。上海这座充满活力的城市,在我的童年留下了很多美好的回忆,它的文化氛围也在潜移默化中影响着我。问:您初到徐汇中学时,学校的整体氛围给您留下了怎样的第一印象呢?答:当我第一次踏入徐汇中学,就被它浓厚的学习氛围所感染。校园里充满着求知若渴的气息,同学们都很积极向上,老师们也都十分认真负责,这让我一下子就喜欢上了这个地方。问:您在徐汇中学早期学习时,遇到功课跟不上的情况,您是怎样激励自己克服困难的呢?答:刚进学校要念初二,可我初一的功课缺了两个月。当时我就告诉自己,这是成长路上必须要跨越的坎。我每天早起晚睡,充分利用课余时间,遇到不懂的问题就向老师和同学请教,靠着这种不服输的劲头,慢慢地就赶了上来。问:在徐汇中学学习期间,学校的哪些教育举措或者学习资源对您的思想产生了特别深刻的影响呢?答:徐汇中学有非常丰富的思想教育资源:像政治课的内容总是紧跟时代步伐,启迪我们思考国家和社会的未来。学校还组织了很多有意义的阅读活动,我阅读的那些书籍,像《钢铁是怎样炼成的》《爱伦堡有关政治之集》《红军故事》等,让我对革命精神有了深刻的理解,让我开始思考如何为国家和人民做出贡献。问:在徐汇中学的各类活动中,哪一次特别的活动让您对自己的人生方向有了更清晰的认识呢?答:在解放初期,学校组织了很多大游行和校内实践活动。在这些活动中,我看到了人民群众团结起来的力量,感受到了新中国成立带来的蓬勃生机,这让我更加坚定了要为国家建设而奋斗的决心。问:在徐汇中学学习期间,您除了在学业上取得优异成绩,还参与了学校的保卫工作等诸多事务,是什么促使您在学业之余积极参与这些工作呢?答:我觉得学校就像一个大家庭,我们每个人都有责任去维护它的和谐与稳定。而且在参与这些工作的过程中,我能够锻炼自己的能力,也能更好地为同学们服务,这让我感到非常有意义。问:在您16岁就加入中国共产党这一重要时刻,徐汇中学的学习生活对您产生了怎样的影响,让您做出了这样的选择呢?答:在徐汇中学的学习生活中,我深受进步思想的熏陶,身边优秀的老师和同学也给了我很多鼓励和帮助。学校里浓厚的爱国主义氛围和对共产主义理想的宣扬,让我深刻认识到中国共产党的伟大,因此我毫不犹豫地选择加入,希望能在党的领导下为国家和人民做出更大的贡献。问:您在高中毕业后选择考入复旦大学物理二系,是什么原因促使您选择这个专业方向呢?答:高中毕业后,国家正处于大力发展科学技术的时期,我深知科学技术对于国家建设的重要性。我对物理有着浓厚的兴趣,觉得通过学习物理可以更好地为国家的科技事业贡献力量,所以选择了复旦大学物理二系。问:在复旦大学的学习生涯中,有没有哪一位老师或者哪一门课程对您的学术生涯产生了深远的影响呢?答:在复旦大学,有很多优秀的老师。其中有一位教授物理的老师,他的教学方法独特,能够把复杂的物理原理讲得深入浅出。他所教授的量子力学课程,为我打开了一个全新的物理世界,让我对物理学的研究产生了更浓厚的兴趣,也为我后来的学术研究打下了坚实的基础。问:您在工作中取得了诸多令人瞩目的成就,您能分享一下在这些工作历程中,最让您感到自豪的项目或者研究成果是什么吗?答:在我的工作历程中,我在科学哲学和比较哲学领域有较为深入的研究。我所著的《科学技术是第一生产力》这本书,凝聚了我多年的研究心血,它在相关领域产生了广泛的影响,能够为我国的科技发展和哲学研究做出一点贡献,这让我感到十分自豪。问:在您的工作过程中,您是如何平衡教学、研究以及领导工作等多方面的关系的呢?答:这确实是一个挑战。我认为关键在于合理安排时间和提高工作效率。在教学时,我会全身心地投入,把知识准确地传授给学生;在研究方面,我会利用碎片化时间思考问题,集中精力攻克难题;在担任领导工作时,我注重团队协作,充分发挥每个人的优势,这样就能较好地平衡各方面工作了。问:王老师,您有着如此丰富而精彩的人生经历,您对徐汇中学的年轻学子们有什么殷切的期望呢?答:年轻的同学们,你们身处一个美好的时代,但不要忘记幸福生活是来之不易的。希望你们能珍惜在徐汇中学的学习时光,树立远大的理想,勤奋学习,不断提升自己。在面对困难时,要勇敢坚毅,培养责任感,努力成为对国家、对社会有用的人才,为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。撰稿:高二(1)班柴婧,高一(4)班李奕潼,初二(7)班沈钰菡校对:江轶航发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一 -

2025-06-24汇学岁月 教育情长—— 走近1964届校友李铁栓姓名:李铁拴毕业时间:1964年就业单位:华东理东大学附属中学退休教师采访小组:采访、文字、摄影小记者:初二13班 殷翌灵、初一13班 项叶函指导老师:李晓琳个人简介李铁栓校友与徐汇中学缘分深厚,其人生经历丰富且精彩。1964年,他从徐汇中学初三6班毕业。在校期间,曾任学生会宣传干事等职。毕业后在教育领域深耕,曾在少教所、青少年保护办公室工作,为青少年成长保驾护航。退休前,他在华理大附中政教处担任专职青保老师。此外,他还在司法警察岗位获记大功一次。退休后在市退休教师气步枪比赛等活动中代表徐汇区荣获优胜奖。校园回忆问:请您介绍一下您在校时的就读班级、老师以及参与的校园活动。答:我初中在徐汇中学初三6班,于1964年毕业。初二时担任小队长,凭借自身努力后入团,初三时担任学生会宣传干事,此职务是学校指定培养的。当时的班主任是顾成忠老师,他极为关注我的成长,是我人生路上的重要引路人。团委书记应德雄老师也对我青睐有加,给予我诸多锻炼机会。正式的学生会宣传干部陈艺文比我高一届,后来在宣传领域成就卓越。还有徐学峰,在其指导下,我学会了写稿和约稿等关键技能。学校设有长廊黑板报,每周一期,由学生干部负责组稿、出版,这是校园中极具活力与挑战的文化阵地。我全身心投入其中,在老师的悉心指导下,组织能力与文字功底都得到显著提升。此外,我有幸参加学校的党章学习小组,由党支部书记姚明定老师亲自带领,这段经历使我在思想上深受启迪,倍感荣幸。问:求学期间,您参与过社团、竞赛之类的活动吗?其中有没有特别难忘的经历,比如遇到的挑战、收获的友谊?答:主要是参与学校的黑板报工作,从稿件征集、筛选到排版设计,每个环节都充满挑战。协调同学们积极供稿,确保内容既丰富又有深度,同时还要兼顾版面的美观与整洁,着实不易。正是在这一过程中,我与同学们携手共进,攻克重重难关,彼此间的友谊愈发深厚,共同为打造高质量的黑板报而全力以赴,那份成就感至今难以忘怀。工作经历问:您能详细谈谈您的工作经历吗?答:初中毕业后,本欲报考上海机电学校中专,却因学校高中缺干部,在应德雄老师的劝说下留校,开启高中生活。高一担任团支部书记,高二成为班主席。高中班主任刘毅老师以身作则,常带领我们参加学校劳动,培养了我们的劳动观念与团队协作精神。中学毕业后去了农场。在农场,作为知识青年干部参与三结合领导体制,担任分场长。面对复杂多样的人群,包括老干部、当地职工以及特殊历史背景下的留场人员等,管理工作困难重重,但也积累了弥足珍贵的管理经验,锻炼了应对复杂局面的能力。从农场归来后,先到教育学院培训一年,之后主动申请到长宁区一所困难学校任教三年。尽管条件艰苦,但我一心扑在教育教学上,努力提升学生成绩。后因上下班不便回到徐汇,在龙山中学任职。此后又到公安局分配的少教所工作,专门教育问题学生,深入了解他们的内心世界与行为根源。再回到徐汇区教育局,最终到徐汇区青少年保护办公室担任负责人,致力于保障青少年的合法权益与健康成长。直至在华理大附中退休,期间在政教处担任专职青保老师,积极处理学生间、师生间的矛盾纠纷,为校园和谐稳定贡献力量。问:您在职业发展过程中,有没有遇到过对您影响深远的人或事?答:在任职青少年保护老师期间,我遇到了一位很调皮的同学,上课经常捣乱。有一次,其他任课老师来向我报告这位同学上课的不良行为,我十分生气,立即把那位同学从课堂中拉了出来,并进行了教育。随后我与他的父母进行了交谈,他的父母非常支持我教育孩子。在这之后,这位同学不再捣蛋了,逐渐开始认真学习,并取得了不错的成绩。我发现他是一个很聪明的孩子,为了勉励他,我将班级中劳动委员一职交付于他。他越发努力地学习,最终考入了重点高中。多年之后,我又收到了关于他的一则喜讯,这位曾经调皮捣蛋的同学,考上了中科大。我衷心地为他感到高兴,他也对我感激不尽。在长桥街道工作时,我救了一位对生活失去希望的学生。她是一位学生会干部,却为了自己一时的虚荣去偷了室友的东西。被学校查清后,也撤了她学生会干部的职务。她的父母对她十分失望,学校校长也计划要开除她。在双重压力下,她选择了自杀。这时,有老师急匆匆跑来告诉我这个消息,我第一时间赶到了现场。我试着用语言去感化她,发现她怕的是被学校开除。我向她保证会去说服校长,她才从天台上下来。在校长那里,我劝说她留下这位曾经的三好学生。校长同意了,但是让这位学生在家好好反思,半年后再重返学校上学。她回校后,越发努力学习,最终考入了清华。我也因此受到了教育局党委的表杨。母校寄语问:您对学弟学妹们有什么想说的?答:在校时要倍加珍惜时光,积极投身校园活动,无论是社团活动还是学习小组,都是锻炼自我的绝佳机会。务必尊重老师,虚心接受老师的教导,他们的经验与智慧能照亮你们前行的道路。学习上要全力以赴,同时注重品德修养与综合能力的提升,努力成为全面发展的优秀人才。问:您对母校有什么想说的话?答:徐汇中学是我人生的重要基石,这里承载着我的青春记忆与成长蜕变。衷心感谢母校的悉心培育,感恩老师们的无私奉献。母校的教育理念与丰富活动为我的人生之路奠定了坚实基础,赋予我应对风雨的勇气与能力。愿母校蒸蒸日上,持续为莘莘学子营造优质的教育环境与广阔的发展平台。撰稿:殷翌灵 项叶函校对:李晓琳发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一

2025-06-24汇学岁月 教育情长—— 走近1964届校友李铁栓姓名:李铁拴毕业时间:1964年就业单位:华东理东大学附属中学退休教师采访小组:采访、文字、摄影小记者:初二13班 殷翌灵、初一13班 项叶函指导老师:李晓琳个人简介李铁栓校友与徐汇中学缘分深厚,其人生经历丰富且精彩。1964年,他从徐汇中学初三6班毕业。在校期间,曾任学生会宣传干事等职。毕业后在教育领域深耕,曾在少教所、青少年保护办公室工作,为青少年成长保驾护航。退休前,他在华理大附中政教处担任专职青保老师。此外,他还在司法警察岗位获记大功一次。退休后在市退休教师气步枪比赛等活动中代表徐汇区荣获优胜奖。校园回忆问:请您介绍一下您在校时的就读班级、老师以及参与的校园活动。答:我初中在徐汇中学初三6班,于1964年毕业。初二时担任小队长,凭借自身努力后入团,初三时担任学生会宣传干事,此职务是学校指定培养的。当时的班主任是顾成忠老师,他极为关注我的成长,是我人生路上的重要引路人。团委书记应德雄老师也对我青睐有加,给予我诸多锻炼机会。正式的学生会宣传干部陈艺文比我高一届,后来在宣传领域成就卓越。还有徐学峰,在其指导下,我学会了写稿和约稿等关键技能。学校设有长廊黑板报,每周一期,由学生干部负责组稿、出版,这是校园中极具活力与挑战的文化阵地。我全身心投入其中,在老师的悉心指导下,组织能力与文字功底都得到显著提升。此外,我有幸参加学校的党章学习小组,由党支部书记姚明定老师亲自带领,这段经历使我在思想上深受启迪,倍感荣幸。问:求学期间,您参与过社团、竞赛之类的活动吗?其中有没有特别难忘的经历,比如遇到的挑战、收获的友谊?答:主要是参与学校的黑板报工作,从稿件征集、筛选到排版设计,每个环节都充满挑战。协调同学们积极供稿,确保内容既丰富又有深度,同时还要兼顾版面的美观与整洁,着实不易。正是在这一过程中,我与同学们携手共进,攻克重重难关,彼此间的友谊愈发深厚,共同为打造高质量的黑板报而全力以赴,那份成就感至今难以忘怀。工作经历问:您能详细谈谈您的工作经历吗?答:初中毕业后,本欲报考上海机电学校中专,却因学校高中缺干部,在应德雄老师的劝说下留校,开启高中生活。高一担任团支部书记,高二成为班主席。高中班主任刘毅老师以身作则,常带领我们参加学校劳动,培养了我们的劳动观念与团队协作精神。中学毕业后去了农场。在农场,作为知识青年干部参与三结合领导体制,担任分场长。面对复杂多样的人群,包括老干部、当地职工以及特殊历史背景下的留场人员等,管理工作困难重重,但也积累了弥足珍贵的管理经验,锻炼了应对复杂局面的能力。从农场归来后,先到教育学院培训一年,之后主动申请到长宁区一所困难学校任教三年。尽管条件艰苦,但我一心扑在教育教学上,努力提升学生成绩。后因上下班不便回到徐汇,在龙山中学任职。此后又到公安局分配的少教所工作,专门教育问题学生,深入了解他们的内心世界与行为根源。再回到徐汇区教育局,最终到徐汇区青少年保护办公室担任负责人,致力于保障青少年的合法权益与健康成长。直至在华理大附中退休,期间在政教处担任专职青保老师,积极处理学生间、师生间的矛盾纠纷,为校园和谐稳定贡献力量。问:您在职业发展过程中,有没有遇到过对您影响深远的人或事?答:在任职青少年保护老师期间,我遇到了一位很调皮的同学,上课经常捣乱。有一次,其他任课老师来向我报告这位同学上课的不良行为,我十分生气,立即把那位同学从课堂中拉了出来,并进行了教育。随后我与他的父母进行了交谈,他的父母非常支持我教育孩子。在这之后,这位同学不再捣蛋了,逐渐开始认真学习,并取得了不错的成绩。我发现他是一个很聪明的孩子,为了勉励他,我将班级中劳动委员一职交付于他。他越发努力地学习,最终考入了重点高中。多年之后,我又收到了关于他的一则喜讯,这位曾经调皮捣蛋的同学,考上了中科大。我衷心地为他感到高兴,他也对我感激不尽。在长桥街道工作时,我救了一位对生活失去希望的学生。她是一位学生会干部,却为了自己一时的虚荣去偷了室友的东西。被学校查清后,也撤了她学生会干部的职务。她的父母对她十分失望,学校校长也计划要开除她。在双重压力下,她选择了自杀。这时,有老师急匆匆跑来告诉我这个消息,我第一时间赶到了现场。我试着用语言去感化她,发现她怕的是被学校开除。我向她保证会去说服校长,她才从天台上下来。在校长那里,我劝说她留下这位曾经的三好学生。校长同意了,但是让这位学生在家好好反思,半年后再重返学校上学。她回校后,越发努力学习,最终考入了清华。我也因此受到了教育局党委的表杨。母校寄语问:您对学弟学妹们有什么想说的?答:在校时要倍加珍惜时光,积极投身校园活动,无论是社团活动还是学习小组,都是锻炼自我的绝佳机会。务必尊重老师,虚心接受老师的教导,他们的经验与智慧能照亮你们前行的道路。学习上要全力以赴,同时注重品德修养与综合能力的提升,努力成为全面发展的优秀人才。问:您对母校有什么想说的话?答:徐汇中学是我人生的重要基石,这里承载着我的青春记忆与成长蜕变。衷心感谢母校的悉心培育,感恩老师们的无私奉献。母校的教育理念与丰富活动为我的人生之路奠定了坚实基础,赋予我应对风雨的勇气与能力。愿母校蒸蒸日上,持续为莘莘学子营造优质的教育环境与广阔的发展平台。撰稿:殷翌灵 项叶函校对:李晓琳发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一 -

2025-06-23为理想而奋斗——58届4班校友王世根走访记录姓名:王世根毕业时间:1958年就业单位:上海大学计算机学院采访小组:采访小记者高二(1)班王浩宇、摄影小记者初二(10)班刘子衿、文字小记者高一(4)班井浩然指导老师:谢姗姗个人简介王世根校友是上海大学计算机工程与科学学院的离退休教授。其研究方向为计算机应用技术。王世根教授长期致力于计算机应用领域的研究与教学工作,在该领域积累了丰富的经验和深厚的学术造诣。在教学上,他培养了众多优秀的计算机专业人才,为计算机学科的发展输送了新鲜血液。在科研方面,他积极开展相关课题研究,其成果为计算机应用技术的发展提供了理论支持和实践指导,在计算机学院及相关领域具有一定的影响力。采访实录在上海徐汇中学即将迎来175周年校庆之际,我们有幸采访到了王世根教授——一位与徐汇中学有着深厚渊源的杰出校友。王教授不仅在学术上取得了卓越成就,更以其丰富的人生经历和对教育的深刻理解,成为了汇学精神的传承者和见证人。早年经历:徐汇中学的熏陶王世根教授,今年85岁高龄,精神矍铄,思维敏捷。他回忆起在徐汇中学的日子,那是1958年,他作为58届4班的学生,亲历了那个时代的风云变幻。王教授提到,“正好郭沫若在1978年在全国科学大会上发表了名为《科学的春天》的演讲,号召大家向科学新军。我听了很受启发,为后来的学习提供了不竭的动力和坚定的信念,让我永怀为国家建设贡献力量的热忱。”可见这段历史背景对他的影响深远。教育生涯:从学生到教授王教授的学术之路并非一帆风顺。他最初学习的是电机系电器专业,后来因为对计算机科学的兴趣,自学转型,最终成为了上海大学计算机学院的教授。这一转变,不仅体现了王教授对知识的渴望,也展现了他对教育事业的热爱和执着。他回忆道:“我学的专业不是计算机,原来在大学我是电器系的,当时国家宣传要发展电力,说发展电气化,那我觉得要积极响应号召呀,就和其他几个志同道合的老师转到计算机系了。”教学理念:育人为本在采访中,王教授多次强调了教育的重要性。他认为,教育不仅仅是传授知识,更重要的是培养学生的理想和奋斗精神;他提到,无论是在徐汇中学还是在上海大学,他都致力于培养学生的独立思考能力和创新精神。“当时我的老师们上课的样子有些我现在还记得。我的一位同学就是看了化学老师的染色实验后,对此产生兴趣,终身从事这个行业。”汇学精神王教授对徐汇中学的评价是“理想、奋斗、努力”。他认为,徐汇中学给予他的不仅是知识,更是一种精神的熏陶。他回忆说,当时的徐汇中学有着丰富的社团活动和全面发展的教育环境,这让他和他的同学们都受益匪浅。“想想我中学那会儿,一句话总结就是:我们那帮人就是热血青年,满脑子的理想和奋斗。那时候,我们就是一股劲儿地努力,为了梦想拼了。真的一点都不苦,没有困难。我们一心都在自己想要做的事情上,都是在做对国家对自己有用的事业。”对未来的寄语在采访的最后,王教授对徐汇中学的学生们寄予了厚望。他希望学生们能够有理想、有追求,并为之不懈努力;他强调,成功不会一蹴而就,每个人都需要经历困难和挑战;他鼓励学生们抓住机会,为国家、为社会做出贡献。“我们说高点要有理想,对吧?我当时就是这么想的,很简单。说低一点你也得有想法,人生不能就糊里糊涂的过。得有个目标,有个理想!想想自己到底想要什么。”王教授还提到了他的教学理念,他强调了持之以恒的重要性:“就是要持之以恒。你不能说三分钟热度,这会想做这个,那边又想做别的。这是不行的,要找到适合自己的方向,然后下定决心去做。” 他认为,只有持续不断地努力,才能在科学的道路上取得成功。结语我们与王世根教授的访谈,不仅是对徐汇中学校史的一次回顾,更是对徐汇中学精神的一次传承。他的故事激励着每一位徐汇中学的学子,继续在学术和人生的道路上不断探索和前进。我们期待在徐汇中学175周年校庆之际,与王教授再次相聚,共同见证徐汇中学的新篇章。校对:陈诺发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一

2025-06-23为理想而奋斗——58届4班校友王世根走访记录姓名:王世根毕业时间:1958年就业单位:上海大学计算机学院采访小组:采访小记者高二(1)班王浩宇、摄影小记者初二(10)班刘子衿、文字小记者高一(4)班井浩然指导老师:谢姗姗个人简介王世根校友是上海大学计算机工程与科学学院的离退休教授。其研究方向为计算机应用技术。王世根教授长期致力于计算机应用领域的研究与教学工作,在该领域积累了丰富的经验和深厚的学术造诣。在教学上,他培养了众多优秀的计算机专业人才,为计算机学科的发展输送了新鲜血液。在科研方面,他积极开展相关课题研究,其成果为计算机应用技术的发展提供了理论支持和实践指导,在计算机学院及相关领域具有一定的影响力。采访实录在上海徐汇中学即将迎来175周年校庆之际,我们有幸采访到了王世根教授——一位与徐汇中学有着深厚渊源的杰出校友。王教授不仅在学术上取得了卓越成就,更以其丰富的人生经历和对教育的深刻理解,成为了汇学精神的传承者和见证人。早年经历:徐汇中学的熏陶王世根教授,今年85岁高龄,精神矍铄,思维敏捷。他回忆起在徐汇中学的日子,那是1958年,他作为58届4班的学生,亲历了那个时代的风云变幻。王教授提到,“正好郭沫若在1978年在全国科学大会上发表了名为《科学的春天》的演讲,号召大家向科学新军。我听了很受启发,为后来的学习提供了不竭的动力和坚定的信念,让我永怀为国家建设贡献力量的热忱。”可见这段历史背景对他的影响深远。教育生涯:从学生到教授王教授的学术之路并非一帆风顺。他最初学习的是电机系电器专业,后来因为对计算机科学的兴趣,自学转型,最终成为了上海大学计算机学院的教授。这一转变,不仅体现了王教授对知识的渴望,也展现了他对教育事业的热爱和执着。他回忆道:“我学的专业不是计算机,原来在大学我是电器系的,当时国家宣传要发展电力,说发展电气化,那我觉得要积极响应号召呀,就和其他几个志同道合的老师转到计算机系了。”教学理念:育人为本在采访中,王教授多次强调了教育的重要性。他认为,教育不仅仅是传授知识,更重要的是培养学生的理想和奋斗精神;他提到,无论是在徐汇中学还是在上海大学,他都致力于培养学生的独立思考能力和创新精神。“当时我的老师们上课的样子有些我现在还记得。我的一位同学就是看了化学老师的染色实验后,对此产生兴趣,终身从事这个行业。”汇学精神王教授对徐汇中学的评价是“理想、奋斗、努力”。他认为,徐汇中学给予他的不仅是知识,更是一种精神的熏陶。他回忆说,当时的徐汇中学有着丰富的社团活动和全面发展的教育环境,这让他和他的同学们都受益匪浅。“想想我中学那会儿,一句话总结就是:我们那帮人就是热血青年,满脑子的理想和奋斗。那时候,我们就是一股劲儿地努力,为了梦想拼了。真的一点都不苦,没有困难。我们一心都在自己想要做的事情上,都是在做对国家对自己有用的事业。”对未来的寄语在采访的最后,王教授对徐汇中学的学生们寄予了厚望。他希望学生们能够有理想、有追求,并为之不懈努力;他强调,成功不会一蹴而就,每个人都需要经历困难和挑战;他鼓励学生们抓住机会,为国家、为社会做出贡献。“我们说高点要有理想,对吧?我当时就是这么想的,很简单。说低一点你也得有想法,人生不能就糊里糊涂的过。得有个目标,有个理想!想想自己到底想要什么。”王教授还提到了他的教学理念,他强调了持之以恒的重要性:“就是要持之以恒。你不能说三分钟热度,这会想做这个,那边又想做别的。这是不行的,要找到适合自己的方向,然后下定决心去做。” 他认为,只有持续不断地努力,才能在科学的道路上取得成功。结语我们与王世根教授的访谈,不仅是对徐汇中学校史的一次回顾,更是对徐汇中学精神的一次传承。他的故事激励着每一位徐汇中学的学子,继续在学术和人生的道路上不断探索和前进。我们期待在徐汇中学175周年校庆之际,与王教授再次相聚,共同见证徐汇中学的新篇章。校对:陈诺发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一 -

2025-06-18走近 1962 届校友翁心泰姓名:翁心泰毕业时间:1962年就业单位:上海罗氏制药有限公司采访小组:采访小记者高一(3)班景许愿、摄影小记者初二(2)班王宸希、文字小记者高二(1)班柴婧、高一(3)班王一指导老师:杨娜娜个人简介翁心泰校友1967年毕业于华东化工学院(现华东理工大学)物理化学专业。曾担任上海三维制药公司质监科科长,全程参与了中外合资公司上海罗氏制药有限公司的合资谈判工作,全程领导了上海罗氏制药有限公司工厂的筹建工作,直至工厂投入生产,并担任上海罗氏制药有限公司技术服务部经理、质量保证部高级经理、技术部副总监(副厂长)。后担任扬子江药业集团总工程师。翁心泰校友曾担任中国药学会上海分会分析专业委员会理事、上海生物制药工程协会理事、上海浦东新区生物制药协会理事、上海市执业药师协会理事。长期从事原料药和制剂生产、技术管理、质量控制、质量保证、GMP符合性等工作以及各种专业培训工作。熟悉原料药、生物制品、各种制剂和无菌药品的生产工艺、技术要求、验证等工作。熟悉中国NMPA、美国FDA、欧盟EMA相关GMP的要求和具体实施技术和要求,曾经领导和主持辅导多家原料药、固体制剂、无菌制剂工厂通过美国FDA和欧盟EMA的现场GMP检查。问:请问您从前是徐汇中学哪一届几班的校友?当时您的任教老师都是谁呢?答:我是1956年进入徐汇中学初中,1962年于徐汇中学高中毕业,是原高一(4)班学生。当时的班主任以及任课老师如下:高一班主任是徐以椿老师任教物理,语文是毕加谋老师,数学是奚家永老师,化学是潘佩华老师,俄文老师长得高大,卷音很好。体育是陆顺根老师。高二时班主任是刘铁江老师,任教语文。高三时班主任还是刘铁江老师,物理是严炤老师,俄文是张洪恩老师。问:上学期间有没有遇到让您至今都印象深刻或是心怀感激的人呢?答:没有太多印象了,但当时我们都很尊重老师,班主任与学生之间关系也都很好。问:在您就读期间有什么有意义或是让您记忆犹新的事可以分享呢?答:我回忆起上学时光,说实话,我对初中三年印象不深,只记得我数学(平面几何、代数等)学得非常好,也为我以后求学奠定了扎实基础。令我印象深刻的是,高一开学约一月后,校长找我去开会。我到现场发现有20多名学生,校长跟我们说:“现在我们国家缺少小学老师,根据上级的要求,要在徐汇中学抽一些有基础的、学习比较好的优秀学生去做小学老师。”我当场就向校长表明我想考大学,不大愿意直接工作,也是由于自己的坚持,后来考上了大学。问:毕业后您在哪些岗位深耕过?答:我毕业后的40余年里主要在制药行业工作。1962年,我凭借自己的努力考取了华东化工大学,也就是现在的华东理工大学。大学毕业后,我被中央计委分配到湖南岁库山矿务局(冶金部管辖)工作。不过,正式工作前,我还前往辽宁丹东的一个海边解放军农场接受再教育,在那儿待了一年多。之后,我进入上海民营第二制药厂开启新的职业生涯。在职期间,我担任质量监督科科长,参与了和瑞士罗氏公司关于维生素C双菌发酵技术出口的谈判,也正是这次机缘,让我开始与瑞士罗氏公司有了交集。再后来,我更是凭借自己的一腔热血和积累的经验一手创办了上海罗氏公司。作为一名高级工程师,我始终兢兢业业,勤奋工作,一直到退休。问:我们了解到您在2003年非典时期关于特效药授权贡献极大,可以具体讲讲吗?答:2002年,非典疫情一下在全球传播,由于是突发事件,当时没有明确的特效药能够治疗,而瑞士罗氏公司有一个药品达菲。上海罗氏从瑞士罗氏进口半成品散装胶囊,在国内再完成包装在国内销售。为了应对国内的非典疫情,公司组织了一个紧急应对小组,我是小组成员之一,关于达菲胶囊的生产、质量方面的问题,由我负责来应对。不久我收到罗氏总部的邮件,中国有超过50家制药公司向罗氏总部提出获得授权生产仿制药达菲胶囊的申请。但是他们对中国制药行业缺乏了解,不知道如何选择授权对象,要求我来帮助他们选择。我就根据对国内制药行业的了解,当然主要考虑一些国有著名制药公司:包括上药集团、华北制药、山东新华、西安利君沙、广州侨光等10家制药公司,并且通知了罗氏总部。随后罗氏总部通知我将会派专家团队来上海举行面对面的审核,我就分别通知10家候选公司准备相关资料,包括各自具有的原料药、胶囊生产技术、特点、设备,产能等等内容,准备好PPT在会议上介绍。问:您一直在一个领域深入探索研究,现如今是历尽千帆过后才获得了如此令人瞩目的成就,那么您一定有一些研究成果,方便具体讲讲吗?答:我曾经多次访问上药集团中央研究院,与他们讨论如何改进和提高磷酸奥司他韦原料药生产技术、质量水平,要达到罗氏公司的标准一致。由于罗氏公司的标准中有罗氏自己研究开发过程中发现并且确定的杂质谱,确定各杂质的化学结构,并且必须能够拿到各已知杂质的化合物,制作成标准品,以供原料药以及制剂产品检验中使用以确认是否合格。这也是原研化学原料药以及制剂过程中有相当技术难度的工作。因此凡是罗氏自己研发的原研药品中的原料药,都有确定的杂质谱,以及相对应的杂质标准品。这些杂质标准品是由罗氏专门的部门负责生产并且检定符合标准,才可以给集团内部各分公司以及各个国家的检验机构提供。可以想象一下,像罗氏这样的著名大公司,有多少原研药,就要自己生产多少种原研药再乘个X种不同的杂质标准品,这也是一个有各种专业技术、有大量工作量的专业业务。问:如今您也已走过这么一段精彩的人生路了,现在回头看看充实的人生,有什么感悟呢?答:1992年上海浦东改革开放之后,国门一点点打开了,这对于我来说,我很荣幸能因此见到这么国外的专家,让我们能和瑞士罗氏公司产生联系,接触到以前没机会接触的一些新事物和工作任务,当时和罗氏公司的谈判中总经理给我下达了编写可行性研究报告的任务,且尽快完成,用于在谈判中进行审核。这对我来说,又是一个新的挑战。以前我从来没有机会参与新投资项目,也不知道这个项目可行性研究报告应该怎么编写,但我只能一口答应下来。没有这些挑战,我这个人生的经历也不会越来越丰富。问:您有没有什么人生经验或建议给广大的汇学学子呢?答:小学是启蒙,中学打基础,大学是学专业,在学校里学做人,当然做人是要学一辈子的。但在学校里你接受了正规的教育,你的为人,纪律都是在学校里习得的,所以在学校里的学习,我认为是最重要的。撰稿:柴婧、王一校对:杨娜娜发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一

2025-06-18走近 1962 届校友翁心泰姓名:翁心泰毕业时间:1962年就业单位:上海罗氏制药有限公司采访小组:采访小记者高一(3)班景许愿、摄影小记者初二(2)班王宸希、文字小记者高二(1)班柴婧、高一(3)班王一指导老师:杨娜娜个人简介翁心泰校友1967年毕业于华东化工学院(现华东理工大学)物理化学专业。曾担任上海三维制药公司质监科科长,全程参与了中外合资公司上海罗氏制药有限公司的合资谈判工作,全程领导了上海罗氏制药有限公司工厂的筹建工作,直至工厂投入生产,并担任上海罗氏制药有限公司技术服务部经理、质量保证部高级经理、技术部副总监(副厂长)。后担任扬子江药业集团总工程师。翁心泰校友曾担任中国药学会上海分会分析专业委员会理事、上海生物制药工程协会理事、上海浦东新区生物制药协会理事、上海市执业药师协会理事。长期从事原料药和制剂生产、技术管理、质量控制、质量保证、GMP符合性等工作以及各种专业培训工作。熟悉原料药、生物制品、各种制剂和无菌药品的生产工艺、技术要求、验证等工作。熟悉中国NMPA、美国FDA、欧盟EMA相关GMP的要求和具体实施技术和要求,曾经领导和主持辅导多家原料药、固体制剂、无菌制剂工厂通过美国FDA和欧盟EMA的现场GMP检查。问:请问您从前是徐汇中学哪一届几班的校友?当时您的任教老师都是谁呢?答:我是1956年进入徐汇中学初中,1962年于徐汇中学高中毕业,是原高一(4)班学生。当时的班主任以及任课老师如下:高一班主任是徐以椿老师任教物理,语文是毕加谋老师,数学是奚家永老师,化学是潘佩华老师,俄文老师长得高大,卷音很好。体育是陆顺根老师。高二时班主任是刘铁江老师,任教语文。高三时班主任还是刘铁江老师,物理是严炤老师,俄文是张洪恩老师。问:上学期间有没有遇到让您至今都印象深刻或是心怀感激的人呢?答:没有太多印象了,但当时我们都很尊重老师,班主任与学生之间关系也都很好。问:在您就读期间有什么有意义或是让您记忆犹新的事可以分享呢?答:我回忆起上学时光,说实话,我对初中三年印象不深,只记得我数学(平面几何、代数等)学得非常好,也为我以后求学奠定了扎实基础。令我印象深刻的是,高一开学约一月后,校长找我去开会。我到现场发现有20多名学生,校长跟我们说:“现在我们国家缺少小学老师,根据上级的要求,要在徐汇中学抽一些有基础的、学习比较好的优秀学生去做小学老师。”我当场就向校长表明我想考大学,不大愿意直接工作,也是由于自己的坚持,后来考上了大学。问:毕业后您在哪些岗位深耕过?答:我毕业后的40余年里主要在制药行业工作。1962年,我凭借自己的努力考取了华东化工大学,也就是现在的华东理工大学。大学毕业后,我被中央计委分配到湖南岁库山矿务局(冶金部管辖)工作。不过,正式工作前,我还前往辽宁丹东的一个海边解放军农场接受再教育,在那儿待了一年多。之后,我进入上海民营第二制药厂开启新的职业生涯。在职期间,我担任质量监督科科长,参与了和瑞士罗氏公司关于维生素C双菌发酵技术出口的谈判,也正是这次机缘,让我开始与瑞士罗氏公司有了交集。再后来,我更是凭借自己的一腔热血和积累的经验一手创办了上海罗氏公司。作为一名高级工程师,我始终兢兢业业,勤奋工作,一直到退休。问:我们了解到您在2003年非典时期关于特效药授权贡献极大,可以具体讲讲吗?答:2002年,非典疫情一下在全球传播,由于是突发事件,当时没有明确的特效药能够治疗,而瑞士罗氏公司有一个药品达菲。上海罗氏从瑞士罗氏进口半成品散装胶囊,在国内再完成包装在国内销售。为了应对国内的非典疫情,公司组织了一个紧急应对小组,我是小组成员之一,关于达菲胶囊的生产、质量方面的问题,由我负责来应对。不久我收到罗氏总部的邮件,中国有超过50家制药公司向罗氏总部提出获得授权生产仿制药达菲胶囊的申请。但是他们对中国制药行业缺乏了解,不知道如何选择授权对象,要求我来帮助他们选择。我就根据对国内制药行业的了解,当然主要考虑一些国有著名制药公司:包括上药集团、华北制药、山东新华、西安利君沙、广州侨光等10家制药公司,并且通知了罗氏总部。随后罗氏总部通知我将会派专家团队来上海举行面对面的审核,我就分别通知10家候选公司准备相关资料,包括各自具有的原料药、胶囊生产技术、特点、设备,产能等等内容,准备好PPT在会议上介绍。问:您一直在一个领域深入探索研究,现如今是历尽千帆过后才获得了如此令人瞩目的成就,那么您一定有一些研究成果,方便具体讲讲吗?答:我曾经多次访问上药集团中央研究院,与他们讨论如何改进和提高磷酸奥司他韦原料药生产技术、质量水平,要达到罗氏公司的标准一致。由于罗氏公司的标准中有罗氏自己研究开发过程中发现并且确定的杂质谱,确定各杂质的化学结构,并且必须能够拿到各已知杂质的化合物,制作成标准品,以供原料药以及制剂产品检验中使用以确认是否合格。这也是原研化学原料药以及制剂过程中有相当技术难度的工作。因此凡是罗氏自己研发的原研药品中的原料药,都有确定的杂质谱,以及相对应的杂质标准品。这些杂质标准品是由罗氏专门的部门负责生产并且检定符合标准,才可以给集团内部各分公司以及各个国家的检验机构提供。可以想象一下,像罗氏这样的著名大公司,有多少原研药,就要自己生产多少种原研药再乘个X种不同的杂质标准品,这也是一个有各种专业技术、有大量工作量的专业业务。问:如今您也已走过这么一段精彩的人生路了,现在回头看看充实的人生,有什么感悟呢?答:1992年上海浦东改革开放之后,国门一点点打开了,这对于我来说,我很荣幸能因此见到这么国外的专家,让我们能和瑞士罗氏公司产生联系,接触到以前没机会接触的一些新事物和工作任务,当时和罗氏公司的谈判中总经理给我下达了编写可行性研究报告的任务,且尽快完成,用于在谈判中进行审核。这对我来说,又是一个新的挑战。以前我从来没有机会参与新投资项目,也不知道这个项目可行性研究报告应该怎么编写,但我只能一口答应下来。没有这些挑战,我这个人生的经历也不会越来越丰富。问:您有没有什么人生经验或建议给广大的汇学学子呢?答:小学是启蒙,中学打基础,大学是学专业,在学校里学做人,当然做人是要学一辈子的。但在学校里你接受了正规的教育,你的为人,纪律都是在学校里习得的,所以在学校里的学习,我认为是最重要的。撰稿:柴婧、王一校对:杨娜娜发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一 -

2025-06-17忆汇学——采访1966届校友虞镇慧姓名:虞镇慧毕业时间:1966年就业单位:江南造船厂采访小组:采访小记者高二(8)班刘禹涵指导老师 杨康个人简介虞镇慧先生是当时班中的团支书,他率先带领同学们一起下乡磨砺,回到上海之后,经过自身不断学习,最终成为了江南造船集团有限公司、江南重工股份有限公司财务部部长,高级会计师。问:在徐汇中学的同学们都认为您是一个什么样的人呢?答:他们都觉得我是一个对同学很有感情的人,我当年的同学们都说我待人真诚和善,因此在学校里面各个年级都有认识的人。当时在徐汇中学我担任班级团支书,记得我读高三那年在举办青年活动时,我协助老师带领高一学生进行劳动。问:您对当时的徐汇中学是什么样的印象答:当时的徐汇中学,学习风气很好,学校里也有很多尖子,我们每个班都成立了学习小组,两三个人一组经常到家里去补习。师资非常强大,当时我们的班主任姓圣,是一位博士,把我们带的很好;我们的政治老师是王清华老师,他是清华大学毕业的后来去了市四做校长;还有一位刘高昀老师,后来也当了校长。因此以前的校长也都很优秀,有些后来都去南模、位育中学当校长。当时的徐汇中学不仅抓学习,还教我们做人,我们的老师都很平易近人,都和我们像好朋友一样的,所以我们的思想都是很正的。问:您对徐汇中学印象最深的几件事是什么?答:我记得徐汇中学经常组织我们学生参加劳动。大操场边上的那个游泳池建造时还是发动学生,大家捡了砖块到学校,一起把它敲碎作为池底的基础,建成后当然我们后来也享用了。建设龙华烈士陵园时,出于对烈士的敬仰,我们学生顶着烈日拼命干,有个同学还中暑晕倒了。我还有一位同学,之前16年的时候我们聚会,他给了我一本手写的油印册,里面是厚厚的一沓作文纸,上面都写的是他所记的当时的徐汇中学的模样,还有很多我们当时的合照。问:您对现在的徐汇中学的老师和同学们有什么寄语吗?答:现在的老师要对同学都认真负责,除了教他们学业之外,也要教他们做人的道理,要传播正能量的思想。现在学校一直在进行科研,但是要记住,“德”这一方面也要抓,这样培养出来的人才才能真正的报效国家,为祖国效力。撰稿:刘禹涵校对:杨康发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一

2025-06-17忆汇学——采访1966届校友虞镇慧姓名:虞镇慧毕业时间:1966年就业单位:江南造船厂采访小组:采访小记者高二(8)班刘禹涵指导老师 杨康个人简介虞镇慧先生是当时班中的团支书,他率先带领同学们一起下乡磨砺,回到上海之后,经过自身不断学习,最终成为了江南造船集团有限公司、江南重工股份有限公司财务部部长,高级会计师。问:在徐汇中学的同学们都认为您是一个什么样的人呢?答:他们都觉得我是一个对同学很有感情的人,我当年的同学们都说我待人真诚和善,因此在学校里面各个年级都有认识的人。当时在徐汇中学我担任班级团支书,记得我读高三那年在举办青年活动时,我协助老师带领高一学生进行劳动。问:您对当时的徐汇中学是什么样的印象答:当时的徐汇中学,学习风气很好,学校里也有很多尖子,我们每个班都成立了学习小组,两三个人一组经常到家里去补习。师资非常强大,当时我们的班主任姓圣,是一位博士,把我们带的很好;我们的政治老师是王清华老师,他是清华大学毕业的后来去了市四做校长;还有一位刘高昀老师,后来也当了校长。因此以前的校长也都很优秀,有些后来都去南模、位育中学当校长。当时的徐汇中学不仅抓学习,还教我们做人,我们的老师都很平易近人,都和我们像好朋友一样的,所以我们的思想都是很正的。问:您对徐汇中学印象最深的几件事是什么?答:我记得徐汇中学经常组织我们学生参加劳动。大操场边上的那个游泳池建造时还是发动学生,大家捡了砖块到学校,一起把它敲碎作为池底的基础,建成后当然我们后来也享用了。建设龙华烈士陵园时,出于对烈士的敬仰,我们学生顶着烈日拼命干,有个同学还中暑晕倒了。我还有一位同学,之前16年的时候我们聚会,他给了我一本手写的油印册,里面是厚厚的一沓作文纸,上面都写的是他所记的当时的徐汇中学的模样,还有很多我们当时的合照。问:您对现在的徐汇中学的老师和同学们有什么寄语吗?答:现在的老师要对同学都认真负责,除了教他们学业之外,也要教他们做人的道理,要传播正能量的思想。现在学校一直在进行科研,但是要记住,“德”这一方面也要抓,这样培养出来的人才才能真正的报效国家,为祖国效力。撰稿:刘禹涵校对:杨康发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一 -

2025-06-06从兴趣到志趣,你我共摹蓝图——走近 1951 届校友徐炳楠姓名:徐炳楠毕业时间:1951年就业单位:同济大学采访小组:采访小记者高二(1)班陈天韵,摄影小记者高一(3)班刘佳易,文字小记者初二(9)班俞悦指导老师:陈诺个人简介徐炳楠(1935-)同济大学机械工程教授。江苏无锡人。1988年加入中国民主同盟。1955年浙江大学机械工程系毕业。曾在浙江大学任教,曾任同济大学机械工程系精密测量教研室主任。1933年赴也门共和国参加建萨那大学金工实习车间。现任上海市高校机制工艺学协作组副组长,全国高校机械制造工艺学研究会副秘书长。主要从师机械制造工艺学、精密测量与测试技术方面的教学与科研工作。主讲《互换性与技术测量》《机械工程测试技术》《机械制造工艺学》等课程。发表“圆锥轴承噪音的工艺分析”“磨削表面和超精研表面轮廓模型判别方法”等论文。主编《机械制造工艺学》。主要科研成果有“中频振动检测装置和中频标准振动台”获1978年全国科学大会奖及1985年国家科技进步二等奖,“电磁脉冲激振技术及应用”1988年被授于发明专利权。“我们是炽热少年”提:您在徐汇中学1951届的班级中有哪些难忘的回忆吗?回:我们班有30多人,我和几个同学经常在一起,特别是魏敦山,他后来去了同济大学建筑系。他是给我印象很深的,下课时我们在校园里都只是玩玩逛逛,他就有一支笔一张纸带在身上,临摹临摹学校,那时候就是有心人。之前还联系得上,但现在没留电话,我还蛮想念他的。徐汇中学的环境非常好,老师们都是高水平的,很多是大学教师兼职。学校的体育文化也很强。那时候我们班坐最后一排的,相当于当时的国家足球队球员。教我们篮球的老师,相当于一些国家最高的最出名的篮球老师。提:您还记得徐汇中学的校训吗?回:我记得每个礼拜都要唱的校歌,歌词中有“我们是炽热少年”,虽然我现在这么大年龄了,这个印象还是很深。我总的印象是老师水平高,教育好,徐汇中学的文体实验设备各方面都很强的。峥嵘岁月,如数家珍提:您在机械制造领域有哪些成就和著作?回:我20岁时国家分配工作,我被分配到北京。后来留校教书和带实习,专注于机械制造,特别是测试和精密测量。不容易的,100名里前10名才能留校当老师,所以还是不错的。在浙江大学期间,我被选中参与一个重要的军事研究项目:研发加速度计,这对于国家的军事技术发展至关重要。提:您能和我们讲讲您参与的军工项目吗?回: 在浙大时,我被选中参与一个秘密的军工科研项目,研发加速度计。那时候我被选中,把我喊进办公室谈话时我还以为出事了,紧张得出汗,后来明白是国家需要我们。当时国家一穷二白,我们需要知道导弹发射的力度和距离,需要自己研发这些技术。我们的任务是建立一个基本的加速度标定系统,这样我们就能知道导弹能射多远。“一个人一定要有自己的兴趣”提:您认为学生应该如何学习?回:学生应该有主动性,无论是学习还是做事。学生应该在上课前预习,这样在课堂上就可以更有效地学习。不懂的地方要向老师请教,或者和同学一起讨论。我们以前读书时,有的同学不用上课都能学得好,那是因为他前期都预习充分,所以还是要主动学习。还有家庭教育,我记得以前我们家就是自己念书。我哥哥念的是医学;他吃晚饭,饭桌上面先放一个骷髅头,不断钻研人体构造。而我就在旁边学习法文。被动的学习肯定不行。提:您认为学生除了学习之外还需要做到什么呢?回:除了课堂学习,学生还应该参与各种社会活动。一个人如果只关注学习,那么他将来在社会上的影响力是有限的。学生应该广泛参与社会活动,这样才能真正发挥自己的潜力,对社会做出贡献。比如组织讨论、出去玩、搞课题研究等。这些活动对于学生的能力培养非常重要。只念书是不行的,要积极参与这些活动。像孩子们你们来做做访谈,这种形式就挺好。校友寄语提:作为母校的优秀校友,您有什么感想?回:我不敢自称优秀校友,但我们一步步走过来,一直关注着母校。现在我们这些解放前进校的人越来越少了,能够和你们谈话的机会也不多。我很高兴能够和你们交流。其实我也是一直在关注着学校,你看我柜子里的陈列品,这些都是我的宝贝,校徽,校刊,学校每年送给我的我都保留着。提:您对于学生的未来有什么寄语?回:如果一定要有寄语的话,希望学生们能够找到自己的兴趣,主动学习,积极参与社会活动,发挥自己的潜力,对社会做出贡献。撰稿:陈天韵、俞悦校对:陈诺发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一

2025-06-06从兴趣到志趣,你我共摹蓝图——走近 1951 届校友徐炳楠姓名:徐炳楠毕业时间:1951年就业单位:同济大学采访小组:采访小记者高二(1)班陈天韵,摄影小记者高一(3)班刘佳易,文字小记者初二(9)班俞悦指导老师:陈诺个人简介徐炳楠(1935-)同济大学机械工程教授。江苏无锡人。1988年加入中国民主同盟。1955年浙江大学机械工程系毕业。曾在浙江大学任教,曾任同济大学机械工程系精密测量教研室主任。1933年赴也门共和国参加建萨那大学金工实习车间。现任上海市高校机制工艺学协作组副组长,全国高校机械制造工艺学研究会副秘书长。主要从师机械制造工艺学、精密测量与测试技术方面的教学与科研工作。主讲《互换性与技术测量》《机械工程测试技术》《机械制造工艺学》等课程。发表“圆锥轴承噪音的工艺分析”“磨削表面和超精研表面轮廓模型判别方法”等论文。主编《机械制造工艺学》。主要科研成果有“中频振动检测装置和中频标准振动台”获1978年全国科学大会奖及1985年国家科技进步二等奖,“电磁脉冲激振技术及应用”1988年被授于发明专利权。“我们是炽热少年”提:您在徐汇中学1951届的班级中有哪些难忘的回忆吗?回:我们班有30多人,我和几个同学经常在一起,特别是魏敦山,他后来去了同济大学建筑系。他是给我印象很深的,下课时我们在校园里都只是玩玩逛逛,他就有一支笔一张纸带在身上,临摹临摹学校,那时候就是有心人。之前还联系得上,但现在没留电话,我还蛮想念他的。徐汇中学的环境非常好,老师们都是高水平的,很多是大学教师兼职。学校的体育文化也很强。那时候我们班坐最后一排的,相当于当时的国家足球队球员。教我们篮球的老师,相当于一些国家最高的最出名的篮球老师。提:您还记得徐汇中学的校训吗?回:我记得每个礼拜都要唱的校歌,歌词中有“我们是炽热少年”,虽然我现在这么大年龄了,这个印象还是很深。我总的印象是老师水平高,教育好,徐汇中学的文体实验设备各方面都很强的。峥嵘岁月,如数家珍提:您在机械制造领域有哪些成就和著作?回:我20岁时国家分配工作,我被分配到北京。后来留校教书和带实习,专注于机械制造,特别是测试和精密测量。不容易的,100名里前10名才能留校当老师,所以还是不错的。在浙江大学期间,我被选中参与一个重要的军事研究项目:研发加速度计,这对于国家的军事技术发展至关重要。提:您能和我们讲讲您参与的军工项目吗?回: 在浙大时,我被选中参与一个秘密的军工科研项目,研发加速度计。那时候我被选中,把我喊进办公室谈话时我还以为出事了,紧张得出汗,后来明白是国家需要我们。当时国家一穷二白,我们需要知道导弹发射的力度和距离,需要自己研发这些技术。我们的任务是建立一个基本的加速度标定系统,这样我们就能知道导弹能射多远。“一个人一定要有自己的兴趣”提:您认为学生应该如何学习?回:学生应该有主动性,无论是学习还是做事。学生应该在上课前预习,这样在课堂上就可以更有效地学习。不懂的地方要向老师请教,或者和同学一起讨论。我们以前读书时,有的同学不用上课都能学得好,那是因为他前期都预习充分,所以还是要主动学习。还有家庭教育,我记得以前我们家就是自己念书。我哥哥念的是医学;他吃晚饭,饭桌上面先放一个骷髅头,不断钻研人体构造。而我就在旁边学习法文。被动的学习肯定不行。提:您认为学生除了学习之外还需要做到什么呢?回:除了课堂学习,学生还应该参与各种社会活动。一个人如果只关注学习,那么他将来在社会上的影响力是有限的。学生应该广泛参与社会活动,这样才能真正发挥自己的潜力,对社会做出贡献。比如组织讨论、出去玩、搞课题研究等。这些活动对于学生的能力培养非常重要。只念书是不行的,要积极参与这些活动。像孩子们你们来做做访谈,这种形式就挺好。校友寄语提:作为母校的优秀校友,您有什么感想?回:我不敢自称优秀校友,但我们一步步走过来,一直关注着母校。现在我们这些解放前进校的人越来越少了,能够和你们谈话的机会也不多。我很高兴能够和你们交流。其实我也是一直在关注着学校,你看我柜子里的陈列品,这些都是我的宝贝,校徽,校刊,学校每年送给我的我都保留着。提:您对于学生的未来有什么寄语?回:如果一定要有寄语的话,希望学生们能够找到自己的兴趣,主动学习,积极参与社会活动,发挥自己的潜力,对社会做出贡献。撰稿:陈天韵、俞悦校对:陈诺发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一 -

2025-05-29120年来,上海这些中学曾为复旦大学输送掌门人转自「Shanghai名校志」日月光华,旦复旦兮。2025年5月27日,复旦大学将迎来建校120周年纪念日。「Shanghai名校志」盘点发现,120年来,从创办人马相伯到现任校长金力,从首任党委书记李正文到现任党委书记裘新,35位复旦大学掌门人中,有四成曾在沪上中学就读。推开时光之门,从1850年代的圣依纳爵公学到1980年代的复兴中学,一个个复旦大学掌舵者的青春驿站,拼缀出近代、现代、当代上海知名中学的演进图谱。今天,海上名校君就为大家讲讲其中几所的故事。上海市徐汇中学「我走的时候,父亲母亲都不晓得,自己积得几块钱盘川,搭了内河民船,遂离开我那可爱的第二故乡……」复旦大学创办人马相伯一生传奇,而这一切的起点,或许源于12岁时那趟改变命运的远行。1851年冬,他从江苏镇江只身出发,历时十日抵沪,经友人介绍,来到地处徐家汇的圣依纳爵公学。在这里,少年马相伯苦读多年,成为当时罕有的学通中西之才。对这所学校,上海史权威熊月之如此评价:「近代中国教会学校数以千计,汇学出类拔萃;近代上海中学学校数以百计,汇学百里挑一。」今天的上海市徐汇中学为上海市特色普通高中,马相伯先生的塑像于校园内静静矗立。上海市南洋中学1937年,淞沪会战爆发,地处江湾的复旦校园遭受重创。隆隆炮火声中,复旦师生一路内迁,最终落脚嘉陵江畔的重庆北碚,于抗战烽火中弦歌不辍。彼时执掌校务的吴南轩和校董会主席、代理校长钱新之,皆为上海市南洋中学毕业生。上海市南洋中学创办于1896年,初名育材书塾,系国人自主创办的第一所新式中学,曾为沪上私立中学之翘楚,时称「北有南开,南有南洋」。当众多中学竞相升格为大学之际,校长王培孙不为所动,直言「我宁可做一个办得较好的中学校长,不愿当一个办得不好的大学校长」,令人肃然起敬。(延伸阅读��30年教龄,名校长后备人选!上海市南洋中学新校长是他)上海市上海中学1992年6月,六位大陆科学家应邀访台,踏上两岸科学界的破冰之旅。当时任复旦大学校长的华中一随团抵台时,三位昔日江苏省立上海中学的同窗旧友闻讯而至。暌违多年的老同学共忆往昔,不禁感怀万端。上海市上海中学发轫于1865年创办的龙门书院,1927年定名江苏省立上海中学,时为江南四大名中之一。创办国内第一所由中国人自主管理的国际学校,累计斩获17枚国际数学奥林匹克金牌……1989年至今,在上海市教育功臣唐盛昌、冯志刚的接力引领下,这所「一柱中流海上」的历史名校正不断创造新的历史。(延伸阅读��63金8银6铜!上海学生征战五大学科国际奥赛40年历程回眸)上海市位育中学1999年1月,王生洪出任复旦大学校长。那时,北京大学校长是陈佳洱,同济大学校长是吴启迪,大洋彼岸的田长霖卸任美国加州大学伯克利分校校长不久。这些知名大学校长有一个共同的身份,那就是上海市位育中学校友。上海市位育中学由棉纱大王穆藕初等人于1943年创办,聘请陶行知的学生李楚材为首任校长,素以师资精良著称,当年在徐汇区曾流传「南模的牌子,市二的房子,五十一(位育)的师资」一说。如今,该校正在先行探索高中阶段芯片科技教育,抢攻未来人才培养的制高点。(延伸阅读��上海科技大学评出首批讲席教授,他是沪上这所重点中学毕业的)上海市敬业中学2008年,上海市敬业中学庆祝建校260周年。时任复旦大学党委书记秦绍德、教务处处长陆靖和在读本科生高捷作为三代敬业人的代表同台共话母校记忆,成为现场亮点。坐落于南市老城厢的上海市敬业中学肇始于1748年,是沪上现存历史最悠久的中学。除秦绍德外,清华大学校务委员会原主任委员叶企孙、北京大学原校长丁石孙、上海交通大学原校长谢绳武也都曾在此求学。毕业生中集齐「清北复交」四大名校掌门人,申城独此一家。(延伸阅读��数学学科带头人,主抓教学工作十多年!上海市敬业中学新校长是她)上海市格致中学「如果问哪些学校最擅长培养复旦大学的校长,第一名肯定是复旦大学,第二名就是格致中学。」2024年10月,现任复旦大学校长金力作为校友代表在上海市格致中学150周年校庆大会上发言,一句话引得现场笑声掌声不断。上海市格致中学的前身是徐寿、傅兰雅等中外人士于1874年创立的格致书院,系我国近代最早系统传授西方自然科学知识的新式学堂,也是近代上海最早的中外合作办学学校。该校先后向复旦大学输送了杨福家、杨玉良、金力三位校长,另有一位副校长孙莱祥,不愧为「最擅长培养复旦校长的中学」。(延伸阅读��首席经济学家沈建光在总理座谈会上发言!他是这所上海名校毕业的)复旦大学附属复兴中学「仲夏夜是很美的,望着洁白的柔辉透出大楼的一个个窗户,望着一个个同学出没在自己身旁的夜色中,望着笼罩一切的黛色天空和灿烂的群星,我想流泪……」1984年,一个高中生依依不舍地告别上海市复兴中学,前往复旦大学新闻系报到。他,就是现任复旦大学党委书记裘新。上海市复兴中学与复旦大学渊源深厚。1960年至1966年,为推进中学五年一贯制改革和大中小学衔接培养,该校一度划归复旦大学领导。时隔一个甲子,2024年7月,上海市复兴高级中学更名复旦大学附属复兴中学,重回复旦怀抱。复旦大学原党委书记钱冬生、原副校长徐明稚也曾是复兴人。(延伸阅读��75后海归学者,曾在Nature发文!复旦大学附属复兴中学新校长是他)复旦大学生日快乐!向前,向前,向前进展!

2025-05-29120年来,上海这些中学曾为复旦大学输送掌门人转自「Shanghai名校志」日月光华,旦复旦兮。2025年5月27日,复旦大学将迎来建校120周年纪念日。「Shanghai名校志」盘点发现,120年来,从创办人马相伯到现任校长金力,从首任党委书记李正文到现任党委书记裘新,35位复旦大学掌门人中,有四成曾在沪上中学就读。推开时光之门,从1850年代的圣依纳爵公学到1980年代的复兴中学,一个个复旦大学掌舵者的青春驿站,拼缀出近代、现代、当代上海知名中学的演进图谱。今天,海上名校君就为大家讲讲其中几所的故事。上海市徐汇中学「我走的时候,父亲母亲都不晓得,自己积得几块钱盘川,搭了内河民船,遂离开我那可爱的第二故乡……」复旦大学创办人马相伯一生传奇,而这一切的起点,或许源于12岁时那趟改变命运的远行。1851年冬,他从江苏镇江只身出发,历时十日抵沪,经友人介绍,来到地处徐家汇的圣依纳爵公学。在这里,少年马相伯苦读多年,成为当时罕有的学通中西之才。对这所学校,上海史权威熊月之如此评价:「近代中国教会学校数以千计,汇学出类拔萃;近代上海中学学校数以百计,汇学百里挑一。」今天的上海市徐汇中学为上海市特色普通高中,马相伯先生的塑像于校园内静静矗立。上海市南洋中学1937年,淞沪会战爆发,地处江湾的复旦校园遭受重创。隆隆炮火声中,复旦师生一路内迁,最终落脚嘉陵江畔的重庆北碚,于抗战烽火中弦歌不辍。彼时执掌校务的吴南轩和校董会主席、代理校长钱新之,皆为上海市南洋中学毕业生。上海市南洋中学创办于1896年,初名育材书塾,系国人自主创办的第一所新式中学,曾为沪上私立中学之翘楚,时称「北有南开,南有南洋」。当众多中学竞相升格为大学之际,校长王培孙不为所动,直言「我宁可做一个办得较好的中学校长,不愿当一个办得不好的大学校长」,令人肃然起敬。(延伸阅读��30年教龄,名校长后备人选!上海市南洋中学新校长是他)上海市上海中学1992年6月,六位大陆科学家应邀访台,踏上两岸科学界的破冰之旅。当时任复旦大学校长的华中一随团抵台时,三位昔日江苏省立上海中学的同窗旧友闻讯而至。暌违多年的老同学共忆往昔,不禁感怀万端。上海市上海中学发轫于1865年创办的龙门书院,1927年定名江苏省立上海中学,时为江南四大名中之一。创办国内第一所由中国人自主管理的国际学校,累计斩获17枚国际数学奥林匹克金牌……1989年至今,在上海市教育功臣唐盛昌、冯志刚的接力引领下,这所「一柱中流海上」的历史名校正不断创造新的历史。(延伸阅读��63金8银6铜!上海学生征战五大学科国际奥赛40年历程回眸)上海市位育中学1999年1月,王生洪出任复旦大学校长。那时,北京大学校长是陈佳洱,同济大学校长是吴启迪,大洋彼岸的田长霖卸任美国加州大学伯克利分校校长不久。这些知名大学校长有一个共同的身份,那就是上海市位育中学校友。上海市位育中学由棉纱大王穆藕初等人于1943年创办,聘请陶行知的学生李楚材为首任校长,素以师资精良著称,当年在徐汇区曾流传「南模的牌子,市二的房子,五十一(位育)的师资」一说。如今,该校正在先行探索高中阶段芯片科技教育,抢攻未来人才培养的制高点。(延伸阅读��上海科技大学评出首批讲席教授,他是沪上这所重点中学毕业的)上海市敬业中学2008年,上海市敬业中学庆祝建校260周年。时任复旦大学党委书记秦绍德、教务处处长陆靖和在读本科生高捷作为三代敬业人的代表同台共话母校记忆,成为现场亮点。坐落于南市老城厢的上海市敬业中学肇始于1748年,是沪上现存历史最悠久的中学。除秦绍德外,清华大学校务委员会原主任委员叶企孙、北京大学原校长丁石孙、上海交通大学原校长谢绳武也都曾在此求学。毕业生中集齐「清北复交」四大名校掌门人,申城独此一家。(延伸阅读��数学学科带头人,主抓教学工作十多年!上海市敬业中学新校长是她)上海市格致中学「如果问哪些学校最擅长培养复旦大学的校长,第一名肯定是复旦大学,第二名就是格致中学。」2024年10月,现任复旦大学校长金力作为校友代表在上海市格致中学150周年校庆大会上发言,一句话引得现场笑声掌声不断。上海市格致中学的前身是徐寿、傅兰雅等中外人士于1874年创立的格致书院,系我国近代最早系统传授西方自然科学知识的新式学堂,也是近代上海最早的中外合作办学学校。该校先后向复旦大学输送了杨福家、杨玉良、金力三位校长,另有一位副校长孙莱祥,不愧为「最擅长培养复旦校长的中学」。(延伸阅读��首席经济学家沈建光在总理座谈会上发言!他是这所上海名校毕业的)复旦大学附属复兴中学「仲夏夜是很美的,望着洁白的柔辉透出大楼的一个个窗户,望着一个个同学出没在自己身旁的夜色中,望着笼罩一切的黛色天空和灿烂的群星,我想流泪……」1984年,一个高中生依依不舍地告别上海市复兴中学,前往复旦大学新闻系报到。他,就是现任复旦大学党委书记裘新。上海市复兴中学与复旦大学渊源深厚。1960年至1966年,为推进中学五年一贯制改革和大中小学衔接培养,该校一度划归复旦大学领导。时隔一个甲子,2024年7月,上海市复兴高级中学更名复旦大学附属复兴中学,重回复旦怀抱。复旦大学原党委书记钱冬生、原副校长徐明稚也曾是复兴人。(延伸阅读��75后海归学者,曾在Nature发文!复旦大学附属复兴中学新校长是他)复旦大学生日快乐!向前,向前,向前进展! -

2025-03-24“80后”褚君浩院士:不敢躺平,身边“90后”前辈每周三次去所里工作转载自:上观新闻来源:上观新闻 作者:解放日报 黄海华我国自主培养的首位红外物理博士“我现在80岁了但不敢躺平,95岁的匡定波院士至今每周三次去所里工作,我也不敢懈怠,只觉得时间过得快,事情来不及做。”3月20日,“与共和国红外科学技术共成长”褚君浩学术思想研讨会上,中国科学院院士、以“隐身术”出圈的科普达人褚君浩谦逊地说。【对接国家重大需求】人眼看不见红外光,因其波长范围位于可见光和微波之间。正是在这看不见的科学领域,褚君浩以人皆所见的勤奋求索,在国际上深耕出了一席之地。为大气做“CT”、探测月球表面的物质成分……褚君浩潜心研究的多项原创成果应用在了风云四号卫星、月球车等红外探测器上,使得中国红外探测遥感技术走在了国际最前沿。中国科学院院士、复旦大学原校长许宁生说,“我印象最深的是,褚院士把自己的研究与国家重大需求相结合。刚跟他接触时,以为他研制新材料主要是为了发论文,后来得知这些成果对接了国家重大需求,我感到特别震撼。这样的学术思想即使在今天仍然是我们学习的样板。”他还提到褚君浩对于重大科学问题的“敏锐眼光”。2011年,国家自然科学基金委启动了“面向能源的光电转换材料”重大研究计划,许宁生是专家团队成员之一。“立项时遇到的最大问题是,科学问题究竟集中在哪里?当时褚院士提出,核心难题是光电转换效率,这一判断引领了整个项目。如今回头看,这一研究布局极具前瞻性,对于我国的光伏产业影响深远。”碲镉汞是制备第三代红外光子探测器最重要的材料,作为我国自主培养的第一位红外物理博士,褚君浩发现了最完整的碲镉汞红外本征光吸收光谱,这是一道长期困扰物理学界的世界级难题。他还提出了碲镉汞禁带宽度关系式,被国际学术界称为CXT公式(以褚君浩、徐世秋、汤定元三位中国科学家名字命名),至今仍是国际上判断红外探测器新材料、新结构的通用公式。褚君浩所著的《窄禁带半导体物理学》,是国际上全面综述窄禁带半导体相关研究成果的第一本专著,可以说是红外物理领域科研人员的必读书目之一。当时美国斯坦福大学在筹划该套丛书时,认为中国在这一领域的工作走在了前面,而褚君浩则是写这本书最好的人选。【笔名背后的志存高远】褚君浩上大学时有过一个笔名——坦牛,因为他想成为像爱因斯坦和牛顿那样伟大的物理学家。在科学道路上,他一直志存高远。早在念中学时,他就感慨物理教材中的定律都以外国科学家来命名,并在阅读笔记中袒露自己的抱负。1962年高考时,他将物理作为唯一的专业选择。尽管物理满分,但由于语文发挥失常,进入了第三志愿的上海师范学院物理系。正是在这里学习时,他坚定了“做,要做到极致”的信念。大学毕业时,正值“文革”,无法继续读研的褚君浩成为一名中学物理老师。他没有放弃自己的梦想,与同道中人组建“基本粒子谜小组”,一到周末就聚在一起讨论科学。1978年,“科学的春天”来临,33岁的褚君浩自学了黄昆和谢希德的《半导体物理学》,以第二名的成绩成为中国科学院上海技术物理研究所的研究生,师从著名红外物理学家汤定元。碲镉汞是一种优质的红外探测器材料,但在当时还不明确。褚君浩从导师那里接到的任务是测量碲镉汞红外本征光吸收光谱,这首先需要制备大量样品,然而手指甲大小的碲镉汞就需要一千美元。让褚君浩难忘的是,上海技术物理研究所三个研究小组毫无保留地提供了大量样品。硕士毕业后,褚君浩曾有机会到美国攻读博士,但需改变专业方向。当时,美国大学每年补贴2万多美元,而国内每月仅补贴80多元人民币。放不下红外探测的褚君浩,选择了留下。上世纪80年代,褚君浩前往德国慕尼黑技术大学从事客座研究。刚到异乡,他就解决了困扰同行多时的远红外激光器无法稳定工作的难题。两年后,他婉拒了德方工作邀约,回到了上海技术物理研究所。“我们所的土地面积是100亩,差不多每10亩地就走出了一位院士。”褚君浩笑着说,他欣赏并受益于这里的求实、创新、合作、守信。为了传承这样的所风,作为一名博士生导师,褚君浩同样孜孜以求。27岁的博士生赵倩茹说:“几个月前,褚老师在2024年的年终组会上谈到博士生科研的理想状态——五态共存,让我对科研有了新的理解:已发表的论文是科研的根基,正在审稿的论文是创新的锋芒,正在撰写的论文是智慧的沉淀,进行中的实验是未来的火种,而不断涌现的新想法则是永不熄灭的好奇心。”红外探测有着广阔的应用前景,作为年轻一代“红外人”,毕业在即的她表示将牢记褚君浩的叮嘱:“多维协同探测才能发挥最大效能,科研也要学会‘多线程作战’,让创新始终处于激发态。”【会“隐身术”的科普达人】今年1月褚君浩入驻抖音平台当天,发布了3条光电现象科普短视频,引发关注。早在2023年,在B站的“超级科学晚”,褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”,从而火出圈。从小喜欢翻看《科学画报》等科普杂志的褚君浩认为,科普本身就是科研工作的一部分。40余年来,他先后组织开展和参与各类科普活动近6000场次,为普及科学知识、传播科学精神不遗余力,2013年获得上海首届科普教育创新奖的“科普杰出人物奖”,被誉为“心系科普的院士”。许宁生感慨地说:“褚院士为科普下了很多功夫。十多年前我在中山大学担任校长时,有一次去顺德一家中学,学生们非常兴奋地告诉我,他们聆听了褚院士的科普讲座,并深受鼓舞。”除了倾心科普,褚君浩还将科研智慧融入参政议政。担任全国人大代表、上海市政府参事期间,他先后提出关于再生能源产业发展、低碳经济发展等多项建议和议案,促成国家相关法案的修订与完善。担任九三学社中国科学院上海分院主委期间,他发起举办的“浦江学科交叉论坛”,现已连续举办23届,成为跨学科融合交流的品牌活动。褚君浩的微信名是“小草”,寓意着随遇谦和,又非常顽强。进入耄耋之年的他,心态依然年轻,总想着还有很多科学问题有待探索。题图来源:褚君浩近照。黄海华 摄未经正式授权严禁转载本文,侵权必究发布:许贞监制:曾宪一

2025-03-24“80后”褚君浩院士:不敢躺平,身边“90后”前辈每周三次去所里工作转载自:上观新闻来源:上观新闻 作者:解放日报 黄海华我国自主培养的首位红外物理博士“我现在80岁了但不敢躺平,95岁的匡定波院士至今每周三次去所里工作,我也不敢懈怠,只觉得时间过得快,事情来不及做。”3月20日,“与共和国红外科学技术共成长”褚君浩学术思想研讨会上,中国科学院院士、以“隐身术”出圈的科普达人褚君浩谦逊地说。【对接国家重大需求】人眼看不见红外光,因其波长范围位于可见光和微波之间。正是在这看不见的科学领域,褚君浩以人皆所见的勤奋求索,在国际上深耕出了一席之地。为大气做“CT”、探测月球表面的物质成分……褚君浩潜心研究的多项原创成果应用在了风云四号卫星、月球车等红外探测器上,使得中国红外探测遥感技术走在了国际最前沿。中国科学院院士、复旦大学原校长许宁生说,“我印象最深的是,褚院士把自己的研究与国家重大需求相结合。刚跟他接触时,以为他研制新材料主要是为了发论文,后来得知这些成果对接了国家重大需求,我感到特别震撼。这样的学术思想即使在今天仍然是我们学习的样板。”他还提到褚君浩对于重大科学问题的“敏锐眼光”。2011年,国家自然科学基金委启动了“面向能源的光电转换材料”重大研究计划,许宁生是专家团队成员之一。“立项时遇到的最大问题是,科学问题究竟集中在哪里?当时褚院士提出,核心难题是光电转换效率,这一判断引领了整个项目。如今回头看,这一研究布局极具前瞻性,对于我国的光伏产业影响深远。”碲镉汞是制备第三代红外光子探测器最重要的材料,作为我国自主培养的第一位红外物理博士,褚君浩发现了最完整的碲镉汞红外本征光吸收光谱,这是一道长期困扰物理学界的世界级难题。他还提出了碲镉汞禁带宽度关系式,被国际学术界称为CXT公式(以褚君浩、徐世秋、汤定元三位中国科学家名字命名),至今仍是国际上判断红外探测器新材料、新结构的通用公式。褚君浩所著的《窄禁带半导体物理学》,是国际上全面综述窄禁带半导体相关研究成果的第一本专著,可以说是红外物理领域科研人员的必读书目之一。当时美国斯坦福大学在筹划该套丛书时,认为中国在这一领域的工作走在了前面,而褚君浩则是写这本书最好的人选。【笔名背后的志存高远】褚君浩上大学时有过一个笔名——坦牛,因为他想成为像爱因斯坦和牛顿那样伟大的物理学家。在科学道路上,他一直志存高远。早在念中学时,他就感慨物理教材中的定律都以外国科学家来命名,并在阅读笔记中袒露自己的抱负。1962年高考时,他将物理作为唯一的专业选择。尽管物理满分,但由于语文发挥失常,进入了第三志愿的上海师范学院物理系。正是在这里学习时,他坚定了“做,要做到极致”的信念。大学毕业时,正值“文革”,无法继续读研的褚君浩成为一名中学物理老师。他没有放弃自己的梦想,与同道中人组建“基本粒子谜小组”,一到周末就聚在一起讨论科学。1978年,“科学的春天”来临,33岁的褚君浩自学了黄昆和谢希德的《半导体物理学》,以第二名的成绩成为中国科学院上海技术物理研究所的研究生,师从著名红外物理学家汤定元。碲镉汞是一种优质的红外探测器材料,但在当时还不明确。褚君浩从导师那里接到的任务是测量碲镉汞红外本征光吸收光谱,这首先需要制备大量样品,然而手指甲大小的碲镉汞就需要一千美元。让褚君浩难忘的是,上海技术物理研究所三个研究小组毫无保留地提供了大量样品。硕士毕业后,褚君浩曾有机会到美国攻读博士,但需改变专业方向。当时,美国大学每年补贴2万多美元,而国内每月仅补贴80多元人民币。放不下红外探测的褚君浩,选择了留下。上世纪80年代,褚君浩前往德国慕尼黑技术大学从事客座研究。刚到异乡,他就解决了困扰同行多时的远红外激光器无法稳定工作的难题。两年后,他婉拒了德方工作邀约,回到了上海技术物理研究所。“我们所的土地面积是100亩,差不多每10亩地就走出了一位院士。”褚君浩笑着说,他欣赏并受益于这里的求实、创新、合作、守信。为了传承这样的所风,作为一名博士生导师,褚君浩同样孜孜以求。27岁的博士生赵倩茹说:“几个月前,褚老师在2024年的年终组会上谈到博士生科研的理想状态——五态共存,让我对科研有了新的理解:已发表的论文是科研的根基,正在审稿的论文是创新的锋芒,正在撰写的论文是智慧的沉淀,进行中的实验是未来的火种,而不断涌现的新想法则是永不熄灭的好奇心。”红外探测有着广阔的应用前景,作为年轻一代“红外人”,毕业在即的她表示将牢记褚君浩的叮嘱:“多维协同探测才能发挥最大效能,科研也要学会‘多线程作战’,让创新始终处于激发态。”【会“隐身术”的科普达人】今年1月褚君浩入驻抖音平台当天,发布了3条光电现象科普短视频,引发关注。早在2023年,在B站的“超级科学晚”,褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”,从而火出圈。从小喜欢翻看《科学画报》等科普杂志的褚君浩认为,科普本身就是科研工作的一部分。40余年来,他先后组织开展和参与各类科普活动近6000场次,为普及科学知识、传播科学精神不遗余力,2013年获得上海首届科普教育创新奖的“科普杰出人物奖”,被誉为“心系科普的院士”。许宁生感慨地说:“褚院士为科普下了很多功夫。十多年前我在中山大学担任校长时,有一次去顺德一家中学,学生们非常兴奋地告诉我,他们聆听了褚院士的科普讲座,并深受鼓舞。”除了倾心科普,褚君浩还将科研智慧融入参政议政。担任全国人大代表、上海市政府参事期间,他先后提出关于再生能源产业发展、低碳经济发展等多项建议和议案,促成国家相关法案的修订与完善。担任九三学社中国科学院上海分院主委期间,他发起举办的“浦江学科交叉论坛”,现已连续举办23届,成为跨学科融合交流的品牌活动。褚君浩的微信名是“小草”,寓意着随遇谦和,又非常顽强。进入耄耋之年的他,心态依然年轻,总想着还有很多科学问题有待探索。题图来源:褚君浩近照。黄海华 摄未经正式授权严禁转载本文,侵权必究发布:许贞监制:曾宪一 -

2024-09-16此日漫挥天下泪:邓世昌殉国一百三十周年祭那时漫挥天下的热泪,永远难忘致远的壮烈。曾经庞然的身躯,捍卫着海疆……文 | 王泠一甲午决战前致远舰军官唯一合影,第二排左四为邓世昌1894年9月17日,致远舰冲向敌舰的最后留影在1894年9月17日的甲午海战中,北洋海军主力铁甲舰致远号在弹药将尽且遭受重创后,由管带(舰长)邓世昌下令冲向日本联合舰队旗舰松岛号,欲与敌同归于尽,不幸被敌击中鱼雷发射管引发管内鱼雷爆炸沉没,全舰官兵有246人为国殉难。清末书画家高邕为光绪皇帝起草了邓世昌挽联“此日漫挥天下泪,有公足壮海军威”。十年前,又一个甲午,中国邮政发行专题邮票以纪念邓世昌一百三十年后的9月13日,徐汇中学初二(6)班举行甲午祭主题班会;深情地缅怀自己的杰出校友、民族英雄邓世昌!该班小书法家徐绎皓同学,一百三十年后再度书写挽联!主题班会由中队长苏子桐主持。9月13日,徐汇中学举行主题班会缅怀甲午英烈、民族英雄邓世昌鲁宗元同学根据史学界相关近代史研究的最新成果,向大家介绍了邓世昌和上海的缘分。即1849年,邓世昌出生于广东番禺龙导尾乡龙珠里(现广州市海珠区龙涎里)。他父亲是位茶叶商人。11岁之前,邓世昌一直生活在广州。11岁那年他跟随着父亲迁到了上海,入读1850年建校的教会学校、当年的徐汇公学,其间学习法语、英语及算术、地理、天文、气象等汇学课程。受龚自珍、林则徐等人的进步思想影响,邓世昌决心抛弃科举仕途,寄兴趣于经世致用之学。在上海居住时,邓世昌经常漫步黄浦江边,看到许多外国舰艇在江上横行霸道、气焰嚣张,更萌发了投军报国的远大抱负。少年邓世昌甚至认为,水师当是国防之重!鲁宗元同学介绍邓世昌在上海求学期间立下的报国之志在邓世昌十八岁那年,福州船政学堂正式成立,主要招收福建本地的学生,同时也在广东招收10名学生。当时,邓世昌从上海回广州老家,在街上看到福州船政学堂“招考粤籍男生10名,以通英法文字者为先……”的告示,便奔赴福州赶考。由于精通英语和法语,成绩优异,他顺利考上福州船政学堂。在福州船政学堂学习期间,邓世昌各门功课和驾驶考核均名列前茅,成为中国首批接受近代军事训练的新式海军军官。1871年,邓世昌以优秀成绩毕业。此后,邓世昌先后担任“海东云”“振威”“镇南”“扬威”“致远”舰管带即舰长;并两次受清政府委派,前往西欧接收清廷定购的战舰;参与了巡守台湾和福建海域的战斗任务。新中国成立以后,上海的主流媒体《新民晚报》对邓世昌的报道少先队员代表以中英文朗读人民英雄纪念碑碑文接着,班主任许静妍老师介绍了英烈牺牲日的概况。即1894年,朝鲜爆发内乱;当局请求清政府派兵协助回复秩序。日本则以保护使馆和侨民等为由,派兵侵朝并突袭中国北洋舰队,挑起中日甲午战争。当年9月16日,清政府抽调4000陆军增援平壤,由丁汝昌统率、邓世昌管带的致远舰等10艘战舰护送。就在返航途中北洋舰队与日本联合舰队黄海相遇,黄海海战爆发。双方激战中,北洋舰队的旗舰“定远”号瞭望台被击毁,丁汝昌虽然身受重伤,但他仍支撑着在甲板上继续督战,激励将士奋力抗敌。由于“定远”号的信号装置被敌舰摧毁,北洋舰队无法统一指挥,遭到日舰前后夹击。定远舰舰首被敌方击穿后,船上起火、情势危急。为保护旗舰,邓世昌沉着指挥致远舰官兵主动迎敌;并且给与多艘敌舰以重大杀伤!1962年公映的经典影片《甲午风云》得到了毛泽东主席和周恩来总理的高度赞赏。右为李默然饰演的邓世昌。合唱团演唱缅怀先烈邓世昌的主题歌谣然而,不多久致远舰已呈弹药将尽之际,为扭转战场局面,邓世昌毅然指挥致远舰撞向敌舰,不幸中途舰体爆裂沉没。邓世昌落海后,本有机会获救,他却断然拒绝,誓与致远舰共存亡、义不独生,自沉于汹涌的海涛之中。船上两百多名爱国将士,绝大多数在9月17日以身殉国。致远舰沉没的地方在鸭绿江入海口附近五公里处,后有七位勇士在丹东获救。徐汇中学党委书记吴洁对主题班会进行总结点评1850年建校的徐汇中学近年科创成果斐然徐汇中学党委书记吴洁精心指导了这场缅怀先烈校友的主题班会,并充分激发了红领巾们的主观能动性。英语课代表翻译了人民英雄纪念碑碑文,并在课堂上进行中英文朗诵。随后,音乐课代表带领的文艺小分队,朗诵和演唱了我专门为主题班会撰写的缅怀歌谣邓世昌!邓世昌王泠一在那英勇的黄海有群英烈们那时漫挥天下的热泪永远难忘致远的壮烈曾经庞然的身躯捍卫着海疆她那精忠报国的群英还有我们汇学的雄鹰九月十七甲午祭一百三十年几代人前赴后继的奋斗万里波涛荡漾着航母人民英雄邓世昌巍峨的丰碑我们当继续追梦在汇学努力成为参天大树陈金揆(原上海宝山县江湾镇人、现地铁三号线江湾镇站属于虹口区);六岁留美;在美国读完小学、中学和大学一年级。回国加入北洋海军。是北洋海军致远舰副舰长,和邓世昌舰长同一天牺牲。了解历史是为了告诉未来和激励当下,所以课外辅导员管敏华就介绍了人民海军“世昌”号国防动员舰,是以民族英雄邓世昌名字命名的综合训练舰,是中国唯一的一艘国防动员舰,舷号“82”。该舰隶属中国海军大连舰艇学院,与郑和舰是兄弟舰,承担着海军学员航海实习训练、医疗、航空训练、预备役人员训练、军用民用物资运输、国防夏令营和友好出访等任务。该舰于1996年12月28日正式列装服役。“世昌”号长120.8米,18米,舰高40米,吃水4.8米,标准排水量9105吨,满载排水量超过1万吨。其动力装置为2台柴油机,双轴推进,经济航速16节,最大航速19.3节,最大航程8000海里,自持力30昼夜。课外辅导员管敏华介绍人民海军“世昌”号国防动员舰“世昌”号配备有比较先进的自动导航、遥测、通信系统,可在各种复杂海区进行长期航行。其舱室分布合理,设有航行所、航海实行所、医疗所、病房、公共活动场所、炊事所、设备所、居住室等舱室。船上的生活设备及器具齐全。船内居住生活舱室设施可满足200名航海学习人员的训练需要,设海图作业室2个,可供不少于60名学员同时进行航海作业,并设必要的导航设备及闭路电视系统,供航海教学之用。“世昌”号,是以目前商船队中占较大比例的集装箱船为基本船型,通过标准集装箱功能模块设计及部分模块的灵活改变,探索战时总动员状态下,以集装箱船为代表的商船队进行快速转换,组建海军舰队后勤支援船队的途径。因此,“世昌”号可通过加装各种集装箱模块迅速转换为医院船、直升机母舰、运输船以及武器平台等,具备直升机训练、航海训练、医疗救护训练、国防动员演练以及运输等多种功能。课外辅导员陈晨介绍人民海军“和平方舟”号医院船另一位课外辅导员、上海市第八人民医院宣传科长陈晨向大家介绍了深受欢迎的和平方舟医院船。和平方舟医院船是由中国第七〇八研究所设计,于2007年8月建成下水。2009年,在中国海军成立60周年暨多国海军活动中,和平方舟医院船首度公开亮相。2010年8月,和平方舟医院船从舟山港起航,前往亚丁湾海域执行中国“和谐使命2010”任务,其首次驶出国门。2014年6月,和平方舟医院船赴美参加“环太平洋-2014”演习。这是中国海军首次派舰艇编队参加“环太平洋”多国海军军事演习。去年9月和平方舟医院船圆满完成对南太平洋、东南亚等区域国家的友好访问及人道主义医疗服务,顺利返回舟山母港。暑假它刚去过南非!和平方舟医院船体现了大国制造能力:全长178米,最大宽度25米,型深11米,满载排水量14300吨左右,采用4台柴油机,最高航速可达20节,巡航速度18节,续航力5000海里。医院船上安装有先进医疗设施,拥有抢救室、X光室、CT室、检验室、血液准备室等10个科室和各种专业医院必备的大型医疗设备。其具有远洋救生能力强、伤病员换乘手段多样、医疗设施设备齐全、配套设施先进、医护力量雄厚等优点,是移动的三甲医院!徐汇区以国防教育展开展新学期第一课系列活动,右二为徐汇区文明办主任黄琴,左一为分管德育的徐汇区教育局副局长梁斌为了告慰邓世昌校友,徐汇中学党委副书记郑静洁专门向大家介绍了汇学的科创教育成果:第39届上海市青少年科技创新大赛顺利闭幕,徐汇中学的学子们在本次大赛中取得了令人瞩目的成绩,共有53个项目获奖,其中一等奖8项、二等奖18项、三等奖27项,充分展示了学校在科技创新教育方面的卓越成就。上海市徐汇中学创办于1850年,是一所拥有深厚历史底蕴和丰富教育资源的学校,以“西学东渐第一校”“中国各种学堂之标准”“中国校本课程创生地”享誉全国,是中国近现代教育史上的一颗明珠。目前,学校教师承担区级及以上立项课题近100个,学生现有研究课题超过3000项。学校同时拥有丰富的校外实践基地和多种学生社团,形成了完善的科创人才早期培养体系。徐汇中学特级校长、正高级特级教师、上海市政协委员曾宪一,是汇学科创工程的领头雁!这足以告慰民族英雄邓世昌。这场甲午祭主题缅怀班会的最后环节是点评,徐汇中学党委书记吴洁指出:近年来,上海市徐汇中学以设立各类荣誉班,如:2019年的周恩来班、宋庆龄班,2021年王孝和中队和胡聿章烈士校友中队,2024年褚君浩院士校友中队和全国劳模王承小队等,展开新时代汇学大思政课程建设工程研究和新探索。这些班级的名称有以伟人命名的,有以英烈命名的,有以劳模命名的,也有以杰出校友科学家命名的,这些称呼体现了对伟人、英雄、劳模、杰出校友、科学家等杰出人物的敬意,同时也表达了对这些班级学生的激励和期望,鼓励他们以这些荣誉称号为榜样,不断追求卓越,为社会做出贡献。学校以荣誉班和荣誉中队为载体开展大思政课程建设,旨在通过先烈、劳模、科学家有感染力的人物故事,有体验感的主题活动,引导学生树立正确的价值观、世界观和人生观,让青少年在红色文化的浸润和熏陶下,肩负起时代赋予的重任,投身于强国伟大事业。这理应是对全国教育大会精神的贯彻!作者为上海社会科学院上海国际经济交流中心研究员发布:许贞监制:曾宪一

2024-09-16此日漫挥天下泪:邓世昌殉国一百三十周年祭那时漫挥天下的热泪,永远难忘致远的壮烈。曾经庞然的身躯,捍卫着海疆……文 | 王泠一甲午决战前致远舰军官唯一合影,第二排左四为邓世昌1894年9月17日,致远舰冲向敌舰的最后留影在1894年9月17日的甲午海战中,北洋海军主力铁甲舰致远号在弹药将尽且遭受重创后,由管带(舰长)邓世昌下令冲向日本联合舰队旗舰松岛号,欲与敌同归于尽,不幸被敌击中鱼雷发射管引发管内鱼雷爆炸沉没,全舰官兵有246人为国殉难。清末书画家高邕为光绪皇帝起草了邓世昌挽联“此日漫挥天下泪,有公足壮海军威”。十年前,又一个甲午,中国邮政发行专题邮票以纪念邓世昌一百三十年后的9月13日,徐汇中学初二(6)班举行甲午祭主题班会;深情地缅怀自己的杰出校友、民族英雄邓世昌!该班小书法家徐绎皓同学,一百三十年后再度书写挽联!主题班会由中队长苏子桐主持。9月13日,徐汇中学举行主题班会缅怀甲午英烈、民族英雄邓世昌鲁宗元同学根据史学界相关近代史研究的最新成果,向大家介绍了邓世昌和上海的缘分。即1849年,邓世昌出生于广东番禺龙导尾乡龙珠里(现广州市海珠区龙涎里)。他父亲是位茶叶商人。11岁之前,邓世昌一直生活在广州。11岁那年他跟随着父亲迁到了上海,入读1850年建校的教会学校、当年的徐汇公学,其间学习法语、英语及算术、地理、天文、气象等汇学课程。受龚自珍、林则徐等人的进步思想影响,邓世昌决心抛弃科举仕途,寄兴趣于经世致用之学。在上海居住时,邓世昌经常漫步黄浦江边,看到许多外国舰艇在江上横行霸道、气焰嚣张,更萌发了投军报国的远大抱负。少年邓世昌甚至认为,水师当是国防之重!鲁宗元同学介绍邓世昌在上海求学期间立下的报国之志在邓世昌十八岁那年,福州船政学堂正式成立,主要招收福建本地的学生,同时也在广东招收10名学生。当时,邓世昌从上海回广州老家,在街上看到福州船政学堂“招考粤籍男生10名,以通英法文字者为先……”的告示,便奔赴福州赶考。由于精通英语和法语,成绩优异,他顺利考上福州船政学堂。在福州船政学堂学习期间,邓世昌各门功课和驾驶考核均名列前茅,成为中国首批接受近代军事训练的新式海军军官。1871年,邓世昌以优秀成绩毕业。此后,邓世昌先后担任“海东云”“振威”“镇南”“扬威”“致远”舰管带即舰长;并两次受清政府委派,前往西欧接收清廷定购的战舰;参与了巡守台湾和福建海域的战斗任务。新中国成立以后,上海的主流媒体《新民晚报》对邓世昌的报道少先队员代表以中英文朗读人民英雄纪念碑碑文接着,班主任许静妍老师介绍了英烈牺牲日的概况。即1894年,朝鲜爆发内乱;当局请求清政府派兵协助回复秩序。日本则以保护使馆和侨民等为由,派兵侵朝并突袭中国北洋舰队,挑起中日甲午战争。当年9月16日,清政府抽调4000陆军增援平壤,由丁汝昌统率、邓世昌管带的致远舰等10艘战舰护送。就在返航途中北洋舰队与日本联合舰队黄海相遇,黄海海战爆发。双方激战中,北洋舰队的旗舰“定远”号瞭望台被击毁,丁汝昌虽然身受重伤,但他仍支撑着在甲板上继续督战,激励将士奋力抗敌。由于“定远”号的信号装置被敌舰摧毁,北洋舰队无法统一指挥,遭到日舰前后夹击。定远舰舰首被敌方击穿后,船上起火、情势危急。为保护旗舰,邓世昌沉着指挥致远舰官兵主动迎敌;并且给与多艘敌舰以重大杀伤!1962年公映的经典影片《甲午风云》得到了毛泽东主席和周恩来总理的高度赞赏。右为李默然饰演的邓世昌。合唱团演唱缅怀先烈邓世昌的主题歌谣然而,不多久致远舰已呈弹药将尽之际,为扭转战场局面,邓世昌毅然指挥致远舰撞向敌舰,不幸中途舰体爆裂沉没。邓世昌落海后,本有机会获救,他却断然拒绝,誓与致远舰共存亡、义不独生,自沉于汹涌的海涛之中。船上两百多名爱国将士,绝大多数在9月17日以身殉国。致远舰沉没的地方在鸭绿江入海口附近五公里处,后有七位勇士在丹东获救。徐汇中学党委书记吴洁对主题班会进行总结点评1850年建校的徐汇中学近年科创成果斐然徐汇中学党委书记吴洁精心指导了这场缅怀先烈校友的主题班会,并充分激发了红领巾们的主观能动性。英语课代表翻译了人民英雄纪念碑碑文,并在课堂上进行中英文朗诵。随后,音乐课代表带领的文艺小分队,朗诵和演唱了我专门为主题班会撰写的缅怀歌谣邓世昌!邓世昌王泠一在那英勇的黄海有群英烈们那时漫挥天下的热泪永远难忘致远的壮烈曾经庞然的身躯捍卫着海疆她那精忠报国的群英还有我们汇学的雄鹰九月十七甲午祭一百三十年几代人前赴后继的奋斗万里波涛荡漾着航母人民英雄邓世昌巍峨的丰碑我们当继续追梦在汇学努力成为参天大树陈金揆(原上海宝山县江湾镇人、现地铁三号线江湾镇站属于虹口区);六岁留美;在美国读完小学、中学和大学一年级。回国加入北洋海军。是北洋海军致远舰副舰长,和邓世昌舰长同一天牺牲。了解历史是为了告诉未来和激励当下,所以课外辅导员管敏华就介绍了人民海军“世昌”号国防动员舰,是以民族英雄邓世昌名字命名的综合训练舰,是中国唯一的一艘国防动员舰,舷号“82”。该舰隶属中国海军大连舰艇学院,与郑和舰是兄弟舰,承担着海军学员航海实习训练、医疗、航空训练、预备役人员训练、军用民用物资运输、国防夏令营和友好出访等任务。该舰于1996年12月28日正式列装服役。“世昌”号长120.8米,18米,舰高40米,吃水4.8米,标准排水量9105吨,满载排水量超过1万吨。其动力装置为2台柴油机,双轴推进,经济航速16节,最大航速19.3节,最大航程8000海里,自持力30昼夜。课外辅导员管敏华介绍人民海军“世昌”号国防动员舰“世昌”号配备有比较先进的自动导航、遥测、通信系统,可在各种复杂海区进行长期航行。其舱室分布合理,设有航行所、航海实行所、医疗所、病房、公共活动场所、炊事所、设备所、居住室等舱室。船上的生活设备及器具齐全。船内居住生活舱室设施可满足200名航海学习人员的训练需要,设海图作业室2个,可供不少于60名学员同时进行航海作业,并设必要的导航设备及闭路电视系统,供航海教学之用。“世昌”号,是以目前商船队中占较大比例的集装箱船为基本船型,通过标准集装箱功能模块设计及部分模块的灵活改变,探索战时总动员状态下,以集装箱船为代表的商船队进行快速转换,组建海军舰队后勤支援船队的途径。因此,“世昌”号可通过加装各种集装箱模块迅速转换为医院船、直升机母舰、运输船以及武器平台等,具备直升机训练、航海训练、医疗救护训练、国防动员演练以及运输等多种功能。课外辅导员陈晨介绍人民海军“和平方舟”号医院船另一位课外辅导员、上海市第八人民医院宣传科长陈晨向大家介绍了深受欢迎的和平方舟医院船。和平方舟医院船是由中国第七〇八研究所设计,于2007年8月建成下水。2009年,在中国海军成立60周年暨多国海军活动中,和平方舟医院船首度公开亮相。2010年8月,和平方舟医院船从舟山港起航,前往亚丁湾海域执行中国“和谐使命2010”任务,其首次驶出国门。2014年6月,和平方舟医院船赴美参加“环太平洋-2014”演习。这是中国海军首次派舰艇编队参加“环太平洋”多国海军军事演习。去年9月和平方舟医院船圆满完成对南太平洋、东南亚等区域国家的友好访问及人道主义医疗服务,顺利返回舟山母港。暑假它刚去过南非!和平方舟医院船体现了大国制造能力:全长178米,最大宽度25米,型深11米,满载排水量14300吨左右,采用4台柴油机,最高航速可达20节,巡航速度18节,续航力5000海里。医院船上安装有先进医疗设施,拥有抢救室、X光室、CT室、检验室、血液准备室等10个科室和各种专业医院必备的大型医疗设备。其具有远洋救生能力强、伤病员换乘手段多样、医疗设施设备齐全、配套设施先进、医护力量雄厚等优点,是移动的三甲医院!徐汇区以国防教育展开展新学期第一课系列活动,右二为徐汇区文明办主任黄琴,左一为分管德育的徐汇区教育局副局长梁斌为了告慰邓世昌校友,徐汇中学党委副书记郑静洁专门向大家介绍了汇学的科创教育成果:第39届上海市青少年科技创新大赛顺利闭幕,徐汇中学的学子们在本次大赛中取得了令人瞩目的成绩,共有53个项目获奖,其中一等奖8项、二等奖18项、三等奖27项,充分展示了学校在科技创新教育方面的卓越成就。上海市徐汇中学创办于1850年,是一所拥有深厚历史底蕴和丰富教育资源的学校,以“西学东渐第一校”“中国各种学堂之标准”“中国校本课程创生地”享誉全国,是中国近现代教育史上的一颗明珠。目前,学校教师承担区级及以上立项课题近100个,学生现有研究课题超过3000项。学校同时拥有丰富的校外实践基地和多种学生社团,形成了完善的科创人才早期培养体系。徐汇中学特级校长、正高级特级教师、上海市政协委员曾宪一,是汇学科创工程的领头雁!这足以告慰民族英雄邓世昌。这场甲午祭主题缅怀班会的最后环节是点评,徐汇中学党委书记吴洁指出:近年来,上海市徐汇中学以设立各类荣誉班,如:2019年的周恩来班、宋庆龄班,2021年王孝和中队和胡聿章烈士校友中队,2024年褚君浩院士校友中队和全国劳模王承小队等,展开新时代汇学大思政课程建设工程研究和新探索。这些班级的名称有以伟人命名的,有以英烈命名的,有以劳模命名的,也有以杰出校友科学家命名的,这些称呼体现了对伟人、英雄、劳模、杰出校友、科学家等杰出人物的敬意,同时也表达了对这些班级学生的激励和期望,鼓励他们以这些荣誉称号为榜样,不断追求卓越,为社会做出贡献。学校以荣誉班和荣誉中队为载体开展大思政课程建设,旨在通过先烈、劳模、科学家有感染力的人物故事,有体验感的主题活动,引导学生树立正确的价值观、世界观和人生观,让青少年在红色文化的浸润和熏陶下,肩负起时代赋予的重任,投身于强国伟大事业。这理应是对全国教育大会精神的贯彻!作者为上海社会科学院上海国际经济交流中心研究员发布:许贞监制:曾宪一 -

2024-09-12感恩母校 传承匠心——徐汇中学校友杨生美捐赠沙船2024年9月11日,徐汇中学迎来了一份极具意义的珍贵礼物。1968届校友杨生美向母校捐赠了一个精美绝伦的沙船模型。杨生美作为老三届校友,于1965年考入徐汇中学初中。那时年仅13岁的他参加了学校的模型兴趣小组,短短的船模兴趣小组经历,为他日后走上制作船模之路奠定了坚实基础。当年家庭贫困的他,不仅得到了学校减免学费的帮助,还感受到了老师的殷殷教诲和深切关怀,这份温暖与感动一直铭刻于心。五十四个春秋流转,对母校的感恩之情始终深埋在他的心底。杨生美的古船模型制作技艺荣获上海市非物质文化遗产荣誉。在他的非遗工作室里,南湖“红船”、明清古船、老上海的沙船、漕船、渔船、客船、游船以及西洋船等各式各样的精美小船整齐陈列,其精巧的手艺令人赞叹不已。徐汇中学党委书记吴洁与学校文化发展中心副主任郑斌一同前往杨生美船模工作室接受捐赠。杨生美首先向吴书记介绍了沙船的历史以及与上海的深厚渊源,特别提及沙船还是上海市的市标图案。随后,众人跟随杨生美的脚步,仿佛漫步于清明上河图中的明清古船之间。最后,杨生美谈及了他最初制作红船船模的初心,并畅想红船精神的未来发展。他表示,希望通过捐赠沙船模型,激励学弟学妹们传承优秀传统文化,弘扬红船精神。吴书记对杨生美校友的捐赠表示衷心感谢,并赠送了学校的崇思楼纪念品。此次捐赠活动,不仅为徐汇中学增添了珍贵的文化藏品,也为传承和弘扬非物质文化遗产起到了积极的推动作用。相信在杨生美校友的榜样激励下,徐汇中学的学子们将更加努力学习,传承母校优良传统,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。撰稿:许贞摄影:郑斌发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一

2024-09-12感恩母校 传承匠心——徐汇中学校友杨生美捐赠沙船2024年9月11日,徐汇中学迎来了一份极具意义的珍贵礼物。1968届校友杨生美向母校捐赠了一个精美绝伦的沙船模型。杨生美作为老三届校友,于1965年考入徐汇中学初中。那时年仅13岁的他参加了学校的模型兴趣小组,短短的船模兴趣小组经历,为他日后走上制作船模之路奠定了坚实基础。当年家庭贫困的他,不仅得到了学校减免学费的帮助,还感受到了老师的殷殷教诲和深切关怀,这份温暖与感动一直铭刻于心。五十四个春秋流转,对母校的感恩之情始终深埋在他的心底。杨生美的古船模型制作技艺荣获上海市非物质文化遗产荣誉。在他的非遗工作室里,南湖“红船”、明清古船、老上海的沙船、漕船、渔船、客船、游船以及西洋船等各式各样的精美小船整齐陈列,其精巧的手艺令人赞叹不已。徐汇中学党委书记吴洁与学校文化发展中心副主任郑斌一同前往杨生美船模工作室接受捐赠。杨生美首先向吴书记介绍了沙船的历史以及与上海的深厚渊源,特别提及沙船还是上海市的市标图案。随后,众人跟随杨生美的脚步,仿佛漫步于清明上河图中的明清古船之间。最后,杨生美谈及了他最初制作红船船模的初心,并畅想红船精神的未来发展。他表示,希望通过捐赠沙船模型,激励学弟学妹们传承优秀传统文化,弘扬红船精神。吴书记对杨生美校友的捐赠表示衷心感谢,并赠送了学校的崇思楼纪念品。此次捐赠活动,不仅为徐汇中学增添了珍贵的文化藏品,也为传承和弘扬非物质文化遗产起到了积极的推动作用。相信在杨生美校友的榜样激励下,徐汇中学的学子们将更加努力学习,传承母校优良传统,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。撰稿:许贞摄影:郑斌发布:许贞责编:郑斌监制:曾宪一 -

2024-07-11“汇学知名校友”展播(二十二)——国家运动健将:中国自行车运动员、教练员 邬伟培国家运动健将:中国自行车运动员、教练员邬伟培邬伟培 1982届校友1966年出生于上海市,中国自行车运动员、教练员。1980年进上海市风雨操场业余体校训练,上海自行车队高级教练。1982年获上海市第六届运动会40公里个人计时赛冠军。1983年入选上海市自行车队。同年在全国青年锦标赛中获3公里个人第一名。9月在第五届全运会时达到了运动健将标准。1984年进国家队,同年在全国公路赛中获个人总成绩、团体总成绩、100公里三项冠军。1985年在全国首届青运会中又获70公里团体和3公里、1公里个人冠军。1986年在第十届亚运会上,与队友合作获100公里团体冠军。1987年获香港万宝路自行车赛40公里个人冠军,也是100公里团体冠军的成员。同年在亚洲锦标赛中又获100公里团体金牌和178公里团体银牌。在第六届全运会上获1公里冠军。1990年参加第十一届亚运会,获100公里计时赛冠军、4公里追逐赛亚军。1993年第七届全运会获1公里计时赛第三名。1983年获运动健将称号。1997年退出赛场,任上海市自行车队教练 。组稿:校友会发布:许贞责编:王燕虹监制:曾宪一

2024-07-11“汇学知名校友”展播(二十二)——国家运动健将:中国自行车运动员、教练员 邬伟培国家运动健将:中国自行车运动员、教练员邬伟培邬伟培 1982届校友1966年出生于上海市,中国自行车运动员、教练员。1980年进上海市风雨操场业余体校训练,上海自行车队高级教练。1982年获上海市第六届运动会40公里个人计时赛冠军。1983年入选上海市自行车队。同年在全国青年锦标赛中获3公里个人第一名。9月在第五届全运会时达到了运动健将标准。1984年进国家队,同年在全国公路赛中获个人总成绩、团体总成绩、100公里三项冠军。1985年在全国首届青运会中又获70公里团体和3公里、1公里个人冠军。1986年在第十届亚运会上,与队友合作获100公里团体冠军。1987年获香港万宝路自行车赛40公里个人冠军,也是100公里团体冠军的成员。同年在亚洲锦标赛中又获100公里团体金牌和178公里团体银牌。在第六届全运会上获1公里冠军。1990年参加第十一届亚运会,获100公里计时赛冠军、4公里追逐赛亚军。1993年第七届全运会获1公里计时赛第三名。1983年获运动健将称号。1997年退出赛场,任上海市自行车队教练 。组稿:校友会发布:许贞责编:王燕虹监制:曾宪一 -

2024-07-10“汇学知名校友”展播(二十一)——卫生部法制与卫生监督司司长赵同刚卫生部法制与卫生监督司司长赵同刚赵同刚 1968届校友中国卫生监督协会创会会长 。曾任卫生部法制与卫生监督司司长 、食品安全综合协调与卫生监督局局长 。担任全国高等学校教材《卫生法(第2版)》 和《卫生法(第三版)》 的主编。赵同刚同志长期从事卫生法制、卫生监督、医学教育以及公共卫生与食品安全的管理工作,在卫生法律框架研究、推进卫生依法行政、规范卫生行政许可制度、奥运食品安全保障、建立餐饮领域量化分级管理制度、企业诚信责任制以及在卫生监督执法中推行监督意见公示制度等方面取得了卓有成效的成果。组稿:校友会发布:许贞责编:王燕虹监制:曾宪一

2024-07-10“汇学知名校友”展播(二十一)——卫生部法制与卫生监督司司长赵同刚卫生部法制与卫生监督司司长赵同刚赵同刚 1968届校友中国卫生监督协会创会会长 。曾任卫生部法制与卫生监督司司长 、食品安全综合协调与卫生监督局局长 。担任全国高等学校教材《卫生法(第2版)》 和《卫生法(第三版)》 的主编。赵同刚同志长期从事卫生法制、卫生监督、医学教育以及公共卫生与食品安全的管理工作,在卫生法律框架研究、推进卫生依法行政、规范卫生行政许可制度、奥运食品安全保障、建立餐饮领域量化分级管理制度、企业诚信责任制以及在卫生监督执法中推行监督意见公示制度等方面取得了卓有成效的成果。组稿:校友会发布:许贞责编:王燕虹监制:曾宪一 -

2024-07-09“汇学知名校友”展播(二十)——华东师范大学公共管理学院教授 葛大汇华东师范大学公共管理学院教授葛大汇葛大汇,1968届校友华东师范大学公共管理学院教授发表文章1.《论教育评估中介组织的专业独立与权威--对上海教育评估院机构改革的思考与研究》,教育理论与实遥束拒践,2009/02/102.《教育评估中介的组织属性与法理分析--论上海市教育评估院面临的问题与改革方向》,理论界,2008/12/103.《教育评估中介的组织属性与法理分析--论教育评估机构面临的问题与改革方向》,上海教育科研,2008/12/154.《中小学教研组、科研室等设置的目的与效用--论我国中小学校内组织建制问题》,教育理论与实践,2007/12/205.《破冰之旅能走多远--漫话高校自主招生改革》,上海教育科研,2007/03/156.《累计成功的高校入学政策探析》,中国行政管理,2007/06/017.《地方行政的预算政治与主体问责--安徽农村义务教育经费现状调查之二》,教育理论与实践,2006/06/108.《执行中的中央政策与地方决策机制--以安徽省农村义务教育经费的维持为例》,中国行政管理,2006/03/019.《政策执行中的地方决策与变异--安徽农村义务教育经费现状调查之一》,教育理论与实践,2006/05/1010.《评价课程改革的若干要素》,教育发展研究,2003/06/1511.《招生考试制度、技术的问题与发展--兼论政府应该如何治理考试》,上海教育科研,2005/09/1512.《分流与证书资格入学--德国基础教育考察分析》,上海教育科研,2003/06/1513.《预科证书与终身教育--法国基础教育考察分析》,上海教育科研,2003/09/1514.《寻找校本之外的相对概念:开放--论城市中小学发展策略》,教育理论与实践,2004/01/2915.《论教育策划》,教育发展研究,2004/09/1016.《对教师评价中的权力与人性的认识》,教育理论与实践,2004/11/2917.《对校本教师培训的再评价》,上主浆海教育科研,2004/05/1518.《多渠道筹资体制在义务教育阶段适用性的反思》,教育研究与实验,2004/07/2019.《MPA2002年全国考情分析报告》,中国MPA通讯,2003/2;20.《评价课程的若干要素》,教育发展研究,2003/6;21.《法国:精英高考与终身教育》,中国考试2003/5;22.《德国:刚柔并济的高考》,中国考试2003/6;23.《面向市场,学会经营――中小学管理的必由之路》,《中小学管理》2003/10;24.《当事人的权力与责任》,上海教育科研,2002/03/1525.《高校扩招是否泡沫教育--教育三人谈》,教育发展研究,2000/01/1526.《创新教育:经济驱动还是人性炼寻犁渴求》,上海教育科研,2000/02/1527.《语文学能组合测验的编制--阅读和语言表达部分的研究》,上海教育科研,2000/04/1528.《学生课业负担归因分析》,教育探索,1997/08/1029.《高考如何考查语文学能》,上海教育科研,1997/04/1530.《学生课业负担归因分析》,教育探索,1997/131.《基础教育校内课程改进之探索》,香港教育研究学会文集,1997;32.《作文学习中的情感因素(测量)》,上海教育科研1995/11;33.《教育者,面对儿童沉重负担的责任》,教育参考,1995/1;34.《教育评价命题的几个问题》,江西教育科研,1992/10/2735.《学能测验因素结构构想》,教育理论与实践,1992/08/2836.《语文学能对其它学科的统摄意义》,上海教育科研,1991/06/3037.《创造力与人格教育》,上海教才桨婶雄育科研,1990/01/31个人成就1.教育部考试中心八五重点课题ACT模式学能测验研究――学提全欢能测验研究(语言与阅读部分),获教育部1998年度全欢洒阿狱国师范院祖兆达校基础教育改革实验研究项目优秀成果二等奖;2.上海市教委九五重点课题《人格教育实施方案》,获上海市第六届优秀科研成果奖二等奖,1998;3.教育评价涵义的多元性及其他》,教育评价,获1998年全国普通教育评价学会第二届优秀成果三等奖;4.《中小学语文学科的测验与功用》,上海教育,获1998年全国普通教育评价学会第一届优秀成果奖;5.《ACT模式学能测验研究་学能组合测验研究(语言与阅读部分)》‚(获教育部全国师范院校基础教育改革实验研究项目优秀成果二等奖1999.1)6. 全国教育科学规划办九五重点课题《经济发达地区升学考试社会问题调查与对策研究》[项目0179],获2000年度上海市教育学术出版基金;7.《升学考试的问题与对策研究――对应试教育的剖析》(华东师范大学出版社་获上海市教育学术出版基金2001);8. 浙江省教委2000年度省级重点课题《良知教学模式研究》,获2000年度浙江省优秀科研成果奖一等奖;9. 《论考试行政中政府应该做什么并且怎么做》获上海市第八届哲学社会科学优秀成果论文三等奖,2006.10;10.《累计成功的高校入学政策探析》获上海市第九届教育科学研究成果教育决策咨询奖,2008.5主要著作1.《人格教育:走向21世纪》,上海科技出版社2000年版;2.《升学考试的问题与研究――对应试教育的剖析》,华东师大出版社2001版;3.《为了学生发展的教育》,百家出版社2000年版;4.《唤起良知走向卓越――良知教育模式》,浙江教育出版社2001年版;5.《衡山夜话――教育50问题纵横谈》,三人对话集作者之一,华东师范大学出版2000年6.《东海夜话--教育与社会问题对话》,三人对话集作者之一,华东师范大学出版社,2006年等。7.《象山教育管理学》(主编),华东师范大学出版社2006)曾授课程:教育学、管理论著选读、学业评价与测量、教育评价与测量、教育评价与督导、教育研究方法、教育卫生学。主持教育部重点课题《高考改革:累计成功证书组合考试制度》研究。校友寄语:我的母校徐汇中学 ,有世界视野 ,足球好 ,老师真诚, 我的父辈们说这是一所好学校呢!组稿:校友会发布:许贞责编:王燕虹监制:曾宪一

2024-07-09“汇学知名校友”展播(二十)——华东师范大学公共管理学院教授 葛大汇华东师范大学公共管理学院教授葛大汇葛大汇,1968届校友华东师范大学公共管理学院教授发表文章1.《论教育评估中介组织的专业独立与权威--对上海教育评估院机构改革的思考与研究》,教育理论与实遥束拒践,2009/02/102.《教育评估中介的组织属性与法理分析--论上海市教育评估院面临的问题与改革方向》,理论界,2008/12/103.《教育评估中介的组织属性与法理分析--论教育评估机构面临的问题与改革方向》,上海教育科研,2008/12/154.《中小学教研组、科研室等设置的目的与效用--论我国中小学校内组织建制问题》,教育理论与实践,2007/12/205.《破冰之旅能走多远--漫话高校自主招生改革》,上海教育科研,2007/03/156.《累计成功的高校入学政策探析》,中国行政管理,2007/06/017.《地方行政的预算政治与主体问责--安徽农村义务教育经费现状调查之二》,教育理论与实践,2006/06/108.《执行中的中央政策与地方决策机制--以安徽省农村义务教育经费的维持为例》,中国行政管理,2006/03/019.《政策执行中的地方决策与变异--安徽农村义务教育经费现状调查之一》,教育理论与实践,2006/05/1010.《评价课程改革的若干要素》,教育发展研究,2003/06/1511.《招生考试制度、技术的问题与发展--兼论政府应该如何治理考试》,上海教育科研,2005/09/1512.《分流与证书资格入学--德国基础教育考察分析》,上海教育科研,2003/06/1513.《预科证书与终身教育--法国基础教育考察分析》,上海教育科研,2003/09/1514.《寻找校本之外的相对概念:开放--论城市中小学发展策略》,教育理论与实践,2004/01/2915.《论教育策划》,教育发展研究,2004/09/1016.《对教师评价中的权力与人性的认识》,教育理论与实践,2004/11/2917.《对校本教师培训的再评价》,上主浆海教育科研,2004/05/1518.《多渠道筹资体制在义务教育阶段适用性的反思》,教育研究与实验,2004/07/2019.《MPA2002年全国考情分析报告》,中国MPA通讯,2003/2;20.《评价课程的若干要素》,教育发展研究,2003/6;21.《法国:精英高考与终身教育》,中国考试2003/5;22.《德国:刚柔并济的高考》,中国考试2003/6;23.《面向市场,学会经营――中小学管理的必由之路》,《中小学管理》2003/10;24.《当事人的权力与责任》,上海教育科研,2002/03/1525.《高校扩招是否泡沫教育--教育三人谈》,教育发展研究,2000/01/1526.《创新教育:经济驱动还是人性炼寻犁渴求》,上海教育科研,2000/02/1527.《语文学能组合测验的编制--阅读和语言表达部分的研究》,上海教育科研,2000/04/1528.《学生课业负担归因分析》,教育探索,1997/08/1029.《高考如何考查语文学能》,上海教育科研,1997/04/1530.《学生课业负担归因分析》,教育探索,1997/131.《基础教育校内课程改进之探索》,香港教育研究学会文集,1997;32.《作文学习中的情感因素(测量)》,上海教育科研1995/11;33.《教育者,面对儿童沉重负担的责任》,教育参考,1995/1;34.《教育评价命题的几个问题》,江西教育科研,1992/10/2735.《学能测验因素结构构想》,教育理论与实践,1992/08/2836.《语文学能对其它学科的统摄意义》,上海教育科研,1991/06/3037.《创造力与人格教育》,上海教才桨婶雄育科研,1990/01/31个人成就1.教育部考试中心八五重点课题ACT模式学能测验研究――学提全欢能测验研究(语言与阅读部分),获教育部1998年度全欢洒阿狱国师范院祖兆达校基础教育改革实验研究项目优秀成果二等奖;2.上海市教委九五重点课题《人格教育实施方案》,获上海市第六届优秀科研成果奖二等奖,1998;3.教育评价涵义的多元性及其他》,教育评价,获1998年全国普通教育评价学会第二届优秀成果三等奖;4.《中小学语文学科的测验与功用》,上海教育,获1998年全国普通教育评价学会第一届优秀成果奖;5.《ACT模式学能测验研究་学能组合测验研究(语言与阅读部分)》‚(获教育部全国师范院校基础教育改革实验研究项目优秀成果二等奖1999.1)6. 全国教育科学规划办九五重点课题《经济发达地区升学考试社会问题调查与对策研究》[项目0179],获2000年度上海市教育学术出版基金;7.《升学考试的问题与对策研究――对应试教育的剖析》(华东师范大学出版社་获上海市教育学术出版基金2001);8. 浙江省教委2000年度省级重点课题《良知教学模式研究》,获2000年度浙江省优秀科研成果奖一等奖;9. 《论考试行政中政府应该做什么并且怎么做》获上海市第八届哲学社会科学优秀成果论文三等奖,2006.10;10.《累计成功的高校入学政策探析》获上海市第九届教育科学研究成果教育决策咨询奖,2008.5主要著作1.《人格教育:走向21世纪》,上海科技出版社2000年版;2.《升学考试的问题与研究――对应试教育的剖析》,华东师大出版社2001版;3.《为了学生发展的教育》,百家出版社2000年版;4.《唤起良知走向卓越――良知教育模式》,浙江教育出版社2001年版;5.《衡山夜话――教育50问题纵横谈》,三人对话集作者之一,华东师范大学出版2000年6.《东海夜话--教育与社会问题对话》,三人对话集作者之一,华东师范大学出版社,2006年等。7.《象山教育管理学》(主编),华东师范大学出版社2006)曾授课程:教育学、管理论著选读、学业评价与测量、教育评价与测量、教育评价与督导、教育研究方法、教育卫生学。主持教育部重点课题《高考改革:累计成功证书组合考试制度》研究。校友寄语:我的母校徐汇中学 ,有世界视野 ,足球好 ,老师真诚, 我的父辈们说这是一所好学校呢!组稿:校友会发布:许贞责编:王燕虹监制:曾宪一 -

2024-07-08“汇学知名校友”展播(十九)——松江区区长、区委书记杨国雄杨国雄历任市工业党委秘书长、副书记,松江区区长、区委书记。2006年11月起任中共上海市国有资产监督管理委员会委员会书记、上海市国有资产监督管理委员会主任。杨国雄同志在国资委工作五年多,五年任期,以国雄同志为“班长”的市国资委领导班子,团结和带领国资系统广大干部群众,坚决贯彻执行市委、市政府的决策部署,积极应对复杂多变的经济形势,以改革创新的精神,扎实推进上海国资国企改革发展的各项工作,取得了显著成效,为上海经济社会发展作出了积极的贡献。按照市委2008年9号文件精神,市国资委加快推进开放性市场化重组,国资布局结构得到进一步优化;稳步推进企业整体或核心资产上市,国有资本的证券化率显著提高;不断完善企业法人治理结构,加快企业领导人员管理制度改革,企业发展的活力和动力不断增强;完善各类国资监管体制,本市的国资监管基本实现全覆盖;深入开展创先争优活动,大力加强企业领导班子、干部队伍和基层组织建设,国有企业党组织政治核心作用得到有效发挥,为国资国企改革发展提供了坚强的组织保证。校友寄语:徐汇学子,希望珍惜在母校的时光,努力学习、丰富自己的阅历、锻炼自己的能力。衷心祝愿母校越来越好!组稿:校友会发布:许贞责编:王燕虹监制:曾宪一

2024-07-08“汇学知名校友”展播(十九)——松江区区长、区委书记杨国雄杨国雄历任市工业党委秘书长、副书记,松江区区长、区委书记。2006年11月起任中共上海市国有资产监督管理委员会委员会书记、上海市国有资产监督管理委员会主任。杨国雄同志在国资委工作五年多,五年任期,以国雄同志为“班长”的市国资委领导班子,团结和带领国资系统广大干部群众,坚决贯彻执行市委、市政府的决策部署,积极应对复杂多变的经济形势,以改革创新的精神,扎实推进上海国资国企改革发展的各项工作,取得了显著成效,为上海经济社会发展作出了积极的贡献。按照市委2008年9号文件精神,市国资委加快推进开放性市场化重组,国资布局结构得到进一步优化;稳步推进企业整体或核心资产上市,国有资本的证券化率显著提高;不断完善企业法人治理结构,加快企业领导人员管理制度改革,企业发展的活力和动力不断增强;完善各类国资监管体制,本市的国资监管基本实现全覆盖;深入开展创先争优活动,大力加强企业领导班子、干部队伍和基层组织建设,国有企业党组织政治核心作用得到有效发挥,为国资国企改革发展提供了坚强的组织保证。校友寄语:徐汇学子,希望珍惜在母校的时光,努力学习、丰富自己的阅历、锻炼自己的能力。衷心祝愿母校越来越好!组稿:校友会发布:许贞责编:王燕虹监制:曾宪一

知名校友

当前栏目暂时没有子栏目