4月20日,我校初中化学教研组在区教研员陈浩老师的带领下,就单元视角下如何基于思维模型建构提高复习实效开展了本学期第二次深入的主题研讨活动。本次区教研活动分为公开课展示和交流研讨两个部分。

沈健、戚嫣然、蒋绒三位老师分别以《常见试剂的鉴别》、《物质的检验》、《粗盐提纯——混合固体除杂》为课题,进行了三节复习教学展示。

沈老师以新课标为依据,基于科学探究与实践素养培育视角设计了第一课时《常见试剂的鉴别》,先以五瓶固体试剂的鉴别为载体引导学生自主调用物质的性质完成该任务。接着观察教师演示实验,将反应原理、实验现象和结论建立联系,促进学生证据意识的形成。再归纳总结物质鉴别的一般思路和方法,构建物质鉴别的思维模型。最后通过五瓶液体试剂的鉴别深化、巩固模型,提升解决鉴别类问题的能力。

本节课的一大亮点是教师板书呈现的简易流程图,为后续学生进行五瓶液体试剂鉴别任务的思路外显提供了有效的示范和引领作用,通过对学生设计的流程进行批注和修正,充分发挥了生生互评对课堂教学的增值作用。针对三瓶无色溶液的鉴别,沈老师合理设置任务梯度,从自主选择试剂→限用指定试剂→没有外加试剂,让学生通过亲自实践领悟鉴别遵循的原则,也有助于提升学生的创新意识。

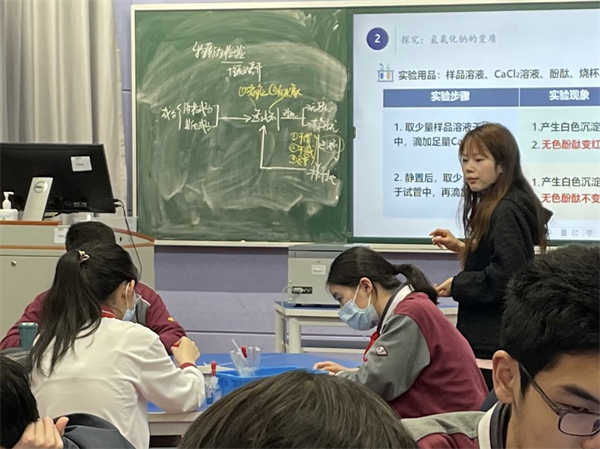

戚老师结合课程标准和教学基本要求设计了第二课时《物质的检验》,立足真实情境,以“如何检验一瓶气体是二氧化碳”这一问题情境为导入,在帮助学生巩固二氧化碳相关性质的同时,引出“检验物质需要依据物质的特性”,为后续构建“物质的检验”思维模型作了铺垫。

本节课选取“自制除油剂失灵”这一生活情境素材为切口,让学生思考如何验证氢氧化钠已变质,通过复习碳酸根的性质初步建立思维模型。接着进一步探究氢氧化钠的变质程度,在探究过程中突破排除干扰的难点,进一步完善思维模型。最后,将研究思路迁移到更复杂的检验问题中,通过创设“电解饱和食盐水自制氢氧化钠”这一情境,引出混合组分检验时还要考虑到检验的先后顺序,采用小组合作的方式设计研究方案,深化应用模型。本节课除了巩固常见物质的性质和化学方程式书写等基本要求,重点在引导学生自主调用知识分析、解决问题的过程中,建立、完善、应用“物质的检验”思维模型,让学生在面对此类复杂问题时有方法和抓手,有效提升解决混合组分检验问题的能力。

蒋老师立足初高中衔接视角以教学基本要求为依据设计了第三课时《粗盐的提纯》,旨在发展学生科学探究与实践素养,在任务解决的过程中引导学生用比较、实验法等科学思维方法来解决化学问题、运用化学基本规律解释生产和生活中的实际问题时渗透科学态度与社会责任素养的形成,养成敢于质疑、求真务实的科学态度。

这块要求对于学生来说有一定的挑战性,因此蒋老师以粗盐提纯为抓手合理设置任务梯度,让学生根据情境问题就如何除去海水中的可溶性杂质来分析成分,并根据酸碱盐之间的复分解反应相关知识,依据除杂原则来制定计划设计除杂流程,并通过学生之间的交流来修正自己的方案,建立“物质的提纯”思维模型,并通过变式任务深化应用模型。

在课后的集体研讨中,陈老师对三堂课给予高度评价的同时也指出了需要改进的细节。三节课立足单元视角层层递进,以鉴别、检验、提纯三种不同类型的应用型任务为载体,引导学生归纳总结出鉴别、检验、提纯的一般思路和方法,建构对应的思维模型,并运用思维模型解决新的变式任务,从而巩固、深化模型,提升迁移运用能力。陈老师提出三位教师需要关注如何充分挖掘实验的功能和价值,进一步提升学生实验的效率,在有限的时间内合理设置任务梯度和实验活动,通过流程的书写任务将学生内隐的思维外显出来,从而有利于教师及时捕捉学生思维的盲点。最后陈老师鼓励初中化学组的老师们尝试将三项任务高度整合,尝试项目式学习。

本次单元复习展示课凝聚了初中化学组团队的集体智慧,陈老师高屋建瓴的点拨让初中化学组的老师们醍醐灌顶,对复习课的认识有了新的高度,复习课不仅要温故,更要知新,尤其是针对复杂问题要给予学生适切的方法导引,建立思维模型,并通过新的任务不断深化巩固模型,凝练成学生自身的素养。一个人可以走的很快,但一群人可以走的更远,相信在初中化学组团队的共同努力下,还会设计出更多精彩的复习课例。

撰稿:沈健

摄影:薛良

发布:许贞

责编:龚亮

监制:曾宪一