为深入实施“双减”政策,持续推进“双新”改革,我校以《AI赋能:培养自学自育的汇学人》为主题的教学月活动正式启动。本次教学月聚焦人工智能与教育教学的深度融合,着力构建以学习者为中心的智慧教育生态。在数字化转型浪潮中,我校见习教师勇立潮头,依托学校自适应学习平台,创新运用智能诊断系统、个性化推送工具等AI技术,将传统课堂转化为动态生成的“智慧学堂”,展现出“以智启智”的教学智慧。他们以人工智能为翼,重构“教-学-评”闭环,既实现了知识传授的精准化,更培育了学生自主探究的能力,让“减负增效”在真实课堂中落地生根,彰显出新生代教师的教育创新力与专业成长力。

初中语文组欧阳雨菲《二十年后》围绕"光"的意象展开,重点探讨三个核心问题:“火光如何暗示人物身份?”“灯光如何推动情节反转?”“回忆之光如何体现人性复杂?"” 采用“找—析—辩”的阶梯式教学法:首先引导学生自主标画三处“光”的描写,分析火光中钻石、伤疤等细节的伏笔作用;再通过分角色朗读灯光对话场景,体会欧·亨利式反转的艺术;最后以“二十年前灯光”今昔对比,引发对人性选择的思辨。针对七年级学生认知特点,创新设计AI文本对比活动,通过与原作含蓄语言的直观比较,深化对人性复杂性的理解。

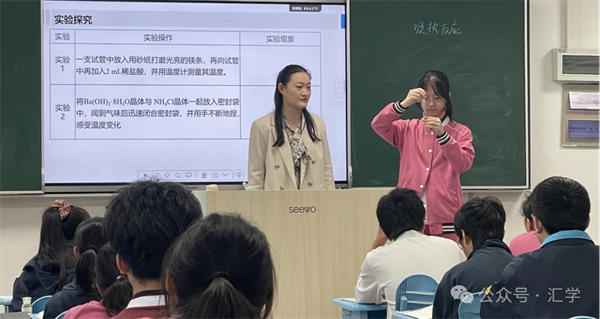

高中化学组刘欣欣课题《吸热反应与放热反应》,刘老师从探究“镁条与稀盐酸、Ba(OH)2·8H2O与 NH4Cl反应的热效应”展开,使学生切身感受到化学反应中的温度变化,通过实验导学激发学生的化学学习兴趣,注重培养学生的自主探究能力。而后通过智能体的使用让学生总结出常见的吸放热反应,培养学生利用AI解决实际问题的能力。进而深入剖析化学反应中能量变化的原因,从宏观(物质总能量变化)和微观(化学键断裂与形成的能量变化)两个角度分析化学反应中能量变化的实质,并引导学生通过画图像等方法表示化学反应过程中的能量变化,落实了“宏观辨识与微观探析”的核心素养的培养。

本次教学月“新苗奖”课堂展示为见习教师搭建了智慧教育探索的实践场域。通过AI智能备课系统优化教学设计、依托学情分析平台实现精准施教、运用智能终端构建互动课堂,青年教师们将数字素养转化为育人智慧。他们在“人工智能赋能的课堂”中突破传统教学模式,在“智能学情诊断”中锤炼因材施教能力,在“跨学科项目设计”中深化协同育人理念。这些数字化教学实践,不仅让见习教师掌握了智能教育工具的应用范式,更培育了“以学习者为中心”的现代教育观。期待青年教师继续深耕人工智能与教育深度融合的试验田,在开发自适应学习系统、探索智能评价体系等方面持续发力,争当“教育数字化转型”的破局人,以技术创新推动课堂革命,用智能工具赋能生命成长。

撰稿:教师发展中心

摄像:各教研组提供

发布:许贞

责编:龚亮

监制:曾宪一