2021年7月,复旦科学营以线上线下相结合的形式开展。本次科学营以“科技梦、青春梦、中国梦”为主题,采取创新丰富的活动形式和内容,组织学生与名家大师对话交流,参加科技实践活动,参观重点实验室及科研场所,体验校园生活。青少年高校科学营的初衷,就是要启发大家追求科学,探索科学。

我校组织六位学生参与复旦科学营,近距离地感受一场场名师的现场讲座,享受知识的洗礼。正如清华大学分营朱玥池作为营员代表发言时所说“多学习、多记录、多思考、多交流,在活动中感悟科学、追逐梦想”。

第一天在经过营前培训之后,同学们坐大巴车前往本次科学之旅的主要活动地点:复旦大学邯郸校区光华楼。首先我们前往观看了百年篆刻作品展,透过厚厚的玻璃,借助镜面的反光,我们不约而同地俯身察看印章上的字眼,抬头望去,是一排排整齐的展板。展板上面清晰地描绘着每一副印章的年代与背景,放眼望去,映入眼帘的是时代的年轮碾过的峥嵘岁月,是中国共产党领导人民共同走过的艰苦历史,是政治和历史书上密密麻麻撰写的英雄伟业。

走出展厅,我们第一次驻足凝视这气势磅礴的光华楼,留下了营员们宝贵的合照。

下午的校园定向破冰活动更是让我们心潮澎湃。通过一个半小时的校园定向活动,营员们之间的情谊可谓是更上一层楼。

经过了一天的奔波,徐汇学子与来自上海各大高校的同学们伴随着游戏,在歌舞声和嬉笑声中,逐渐敞开心扉了解彼此。不知不觉间时光悄然流逝,我们依依不舍地告别,为灿烂的明天做准备。

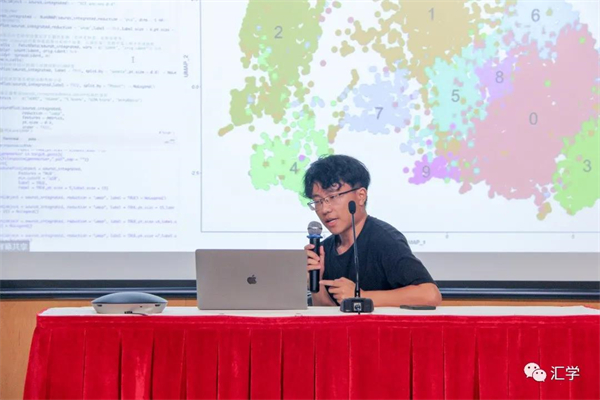

第二天清晨迎着晨曦,我们一日的学习从光华楼的会场开始了。来自复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室教授,微电子学院副院长、博士生导师,曾晓洋教授为我们带来的《集成电路简史》的讲座中,曾教授从各时期代表性芯片出发,为大家介绍了集成电路诞生和发展的过程,包括晶体管的发明、集成电路、半导体由发明到商用的过程、处理器的发展历程及其他代表性的集成电路产品,如数字信号处理器、FPGA芯片、NAND FLASH Memory,比较系统地梳理了集成电路制造工艺的发展历程。还有来自复旦大学微电子学院2018级硕博连读生李晓茜老师,为我们详细介绍了沙子制成芯片的过程。我们了解到芯片是由硅片通过制备、晶圆制造、晶圆测试、切片与封装与终测五步构成。从微电子的发展史到芯片的制作工艺,再到演讲与口才的系列讲座,我们学习前沿知识,体悟科技魅力,提前感受大学课堂的氛围,为未来的专业选择埋下希望的种子。

跟随着专家的思路,时间悄然流逝。从上午的微电子科普课程,到下午的辩论演讲讲座,从前沿的科学话题,到贴近生活的实用经验,讲座内容丰富多彩,为我校学子提供知识的滋养。面对热情亲切的学长,我第一次接过话筒,紧张地解释着自己的疑问,虽然学长的回答不长,但却揭开了困扰在我心底的谜团。伴随着热烈的掌声,开营第一课的学习告一段落,汇学学子满怀兴奋与期待结束了第二天的科学营日程。

科学营的故事才刚刚开篇,随着夜色悄然降临,我们迎来了期待已久的歌咏比赛。大家集聚在会场,伴随着音乐声挥舞着双手,青春洋溢地为选手们加油喝彩。伴着夜色,吹着夏日独有的微风,一丝清凉带走了一天的疲倦。

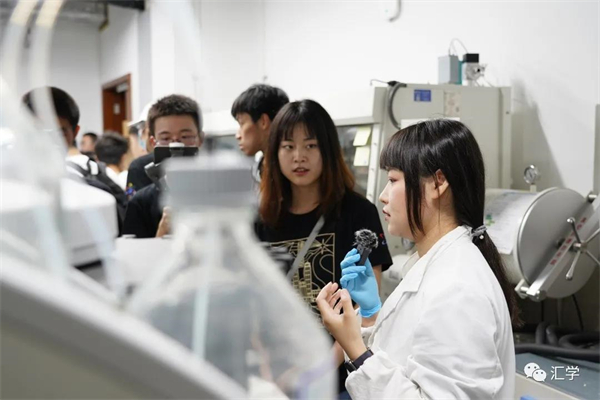

次日清晨的阳光洒满天空,我们趁着晨光,一路驱车来到了环境工程学院所在的江湾校区。在看似朴素的建筑背后,隐藏着一间间装有精密仪器的高科技实验室。

经过环境科学潘泽真教授带来的《土壤环境与可持续发展》讲座,我真真切切地感受到土壤环境对人类目前所处的生态环境的巨大影响,同时也对书本中看似公式化的概念,在教授细致的授课过程中有了进一步的理解。讲座内容引起了我们对授课内容的激烈讨论,唤起了我们对地球环境探索的好奇心。本次参与线下活动,我们有机会走进复旦大学实验室,真实地与正在做研究的学长学姐接触交流,真正实现了中学与高校合作育人的活动目标。

专注的时光总是过得飞快,转眼间,下一场讲座主讲人汪家家博士就已经到达会场。汪博士讲座开始时就强调了水稻的重要地位,谈到日本学者抢占水稻冠名权和丹顶鹤学名影响推选国鸟的例子。2018年我国科学家“拨乱反正”,为水稻正名。

紧接着,汪博士解释了水稻砷含量为其它谷类的10倍以及我国水稻种植的特点。随后汪老师介绍了他们的研究工作,特点是实验室与野外相结合,微观机制与大尺度研究相结合。最后老师与我们徐汇学子展开有关课程知识点的积极互动,着重强调了守土有责。

学生在讲座过程中,认真地留下了笔记。一方小小的屏幕,一篇详细的笔记,更承载着知识的份量。

短暂的午休时间也不能放过。在距离集合地点较远的食堂享受完午餐后,顶着烈日当空,徐汇学子漫步在江湾校区,不禁感叹其建筑风格的宏伟,一行人说说笑笑,不觉间扫去了一身的倦意。

下午,我们走进复旦校史馆,认真聆听校史馆学姐的讲解,参观历史文物,学习复旦优秀先辈事迹,从影像资料中追寻复旦重大历史事件的踪迹,身临其境地感受复旦的百年沧桑历史,更好地领会到了复旦“团结、服务、牺牲”的精神,更加深切地感知到复旦学子始终坚持与祖国同呼吸共命运,将个人的前途命运与祖国发展紧紧联系起来的无畏精神,感受复旦校训“博学而笃志,切问而近思”背后深沉的力量。与此同时,汇学学子也惊喜地验证了“相辉堂”中的“相”,就是我们徐汇中学最熟悉的马相伯先生。

在等待的过程中,营员们共同观赏了《回见象牙塔》,通过云游的方式,在弥补自己在疫情期间无法出游的遗憾的同时,感受祖国大好河山的瑰丽历史。

不知不觉间,学生们迎来了歌咏比赛的决赛现场。同学们的演出精彩纷呈,营员们挥动着双手,跟着选手一起唱响青春的歌曲。惊喜不断,学长学姐的表演更是让节目步入高潮,同学们纷纷举起手中的相机,记录下这样难忘的一刻。最后在欢声笑语中,结束了一天的学习活动。

经过昨晚歌咏决赛,扫去了疲惫的营员们再次投身到新领域——公共卫生的探索中。透过贾英男教授亲切的言辞,我们跟随着他的步伐,从自己身边的种种小事入手,体验公共卫生对人类的密切关联。紧接着,陈老师更是结合现如今,疫情的大背景,以普及的形式介绍了有关于疫苗的基本常识,带领我们了解目前的研究近况。在问答环节,着重学生心理健康、性教育、 三胎等当下热点问题展开了提问和讨论,营员们积极参与,踊跃发言。

午餐过后,我们又一次踏上了全新的征程——枫林校区。本次参观主要分为人体科学馆、病理标本博物馆两部分。在病理标本博物馆,我们通过扫描二维码自我探索研究,同时也认真聆听老师的讲解,细心学习老师所讲的医学内容。来到人体科学馆,老师更是以复旦大学医学院职工捐献遗体的生动案例,告诉营员们医学解剖在医学发展,病例研究等方面的重大意义。

观展过程中,讲解员在讲解人体标本的同时,结合上医的历史,使我们对遗体捐献的奉献精神,医学研究的理性严谨有了更深刻的理解和更严肃的思考。

一眨眼,复旦科学营活动已接近尾声。夜晚,蝉声鸣鸣,可惜天空却被云朵遮蔽,从晨起便盼望的天文社活动也只好搬回室内。作为汇学学子,自是不肯放过这探索全新仪器的机会:在得到学长学姐的肯定后,我们登上台前,真切地感受到先进的仪器。复旦天文社的镜筒直径更大,可以接收到的光线也更多。经过多天的多学科学习,难得放松地享受光华楼前的一缕月光,我们纷纷驻足而观,仰望星空,望着那一缕皎洁的月光穿越云层,仿佛钟扬教授手中的那粒种子正跨越万水千山,带着微凉的寒意,埋入我们的心底;又仿佛看到了无数科学家的身影,跨越万水千山执着而坚定地奔赴自己的科技之梦。那是一种召唤,带领我们走向一个崭新的世界。

科学营最后一天生物钟呼唤着我们早早起床。最后一次登上前往光华楼的大巴,心中百感交集:明知道再过几个小时就要分离,心中却被对未知的活动带来的兴奋填满。到达会场,眼前所见果然不负众望。辩论赛决赛,辩题为“人工智能的利与弊”刚拿到辩题,身为观众席上的我也仿佛是选手一般激动不已,急不可耐地企图将几天前在《演讲与口才》课上才学习到的知识加以应用。

结营仪式上,营员们通过短片简要地回顾了自己五天来的历程,那些画面如电影般在脑海中闪过,一点一滴串联成我们青春短暂的缩影。我们珍惜相逢的缘分,结成真挚的友谊,在讲座中学习前沿的科学知识,在课余活动中尽情收获欢笑与泪水。

复旦科学营不是结束而是开始。至今我还清楚地记得学长总结时说的:“聚是一团火,散是满天星。“在未来的岁月中,我们依然会继续书写故事,为每一个即将到来的告别画上一个完美的句号。“天下大事,分久必合,合久必分”,今日的告别是为了下一次更好的重逢。

活动期间,汇学的营员们聆听名师座谈,领略大师的风采,参加科技实践,感受科技的魅力。此次科学营为我们种下了一颗颗希望的种子,期待着我们都能不负青春,不负使命,勇往直前!

合照

撰稿:高二(5)班 毛翌

摄影:张梦亚、复旦大学志愿者

发布:许贞

责编:史莉莉

监制:曾宪一