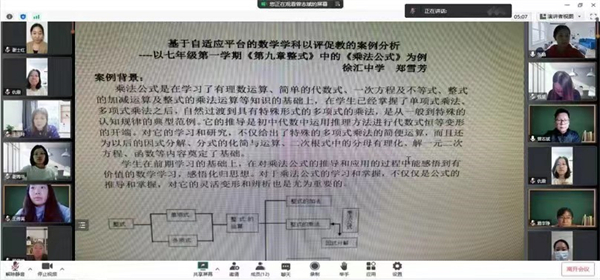

10月26日,徐汇中学总校、南校、北校三个校区的初中数学教师在教研组长王晓鹰老师组织下,各聚会议室,利用腾讯会议,开展以“基于自适应平台交互有效性”为主题的教学案例研讨活动。本次教研活动从九月末开始筹备,包括老师设计、学生参与、反馈汇总等前期准备,最后以案例分享的形式开展。

各美其美,美美与共

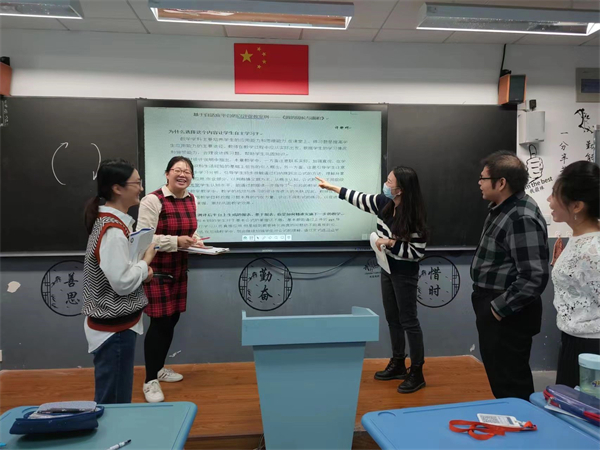

基于当前的疫情要求,本次教研活动分为三个校区,由教研组长王晓鹰老师、曾志斌老师各自带领总校、南校、北校的初中数学老师们开展。考虑到老师们不能共聚一堂分享心得,活动前期花费了更多时间统筹工作。徐汇中学初中数学组每位老师都参与设计了一堂以自适应平台为主要学习场所的自学课程,再提供若干题目供学生复习检测学习效果,并针对班级学生的学习情况与检测结果分析总结平台与数学学科的匹配适应性。26日当天,各备课组分别派出一名教师代表分享他们的课程经验。

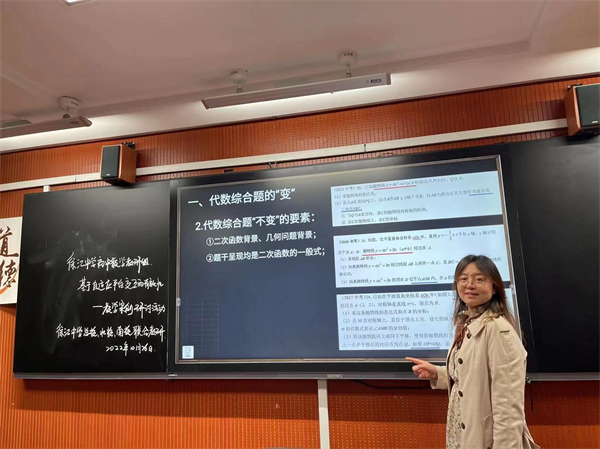

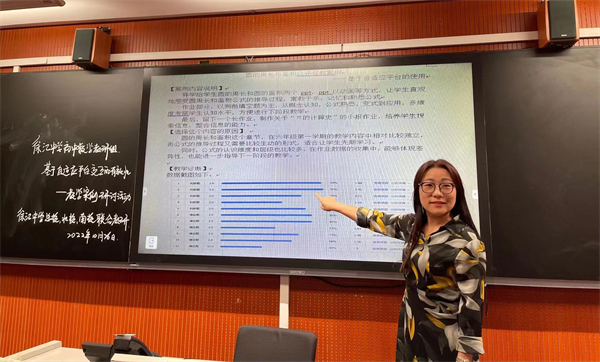

来自北校的许静妍老师以《圆的周长和面积》为例,讨论了如何利用自适应平台给学生设置系统性自学课程,并快速了解学生的易错点、薄弱点,在之后的课堂教学与课后练习中进行巩固性提高练习;来自总校的张春燕、王会明、王英楠、高丽亚老师则分别结合各自年级课程教学的需要,推出《命题和证明》、《代数综合题的“变”与”“练”》、《乘法公式》等课程,充分利用自适应平台的多媒体功能的趣味性、微视频形式的灵活性,在传统课程的基础上增加了微课、翻转课堂等元素,让大部分学生体验“闯关式”学习,部分学生经历从“学”到“教”的身份转变、激发了他们的积极性与创造力;来自南校的章华彦、郑雪芳老师则分别带来了同构异课《圆的周长和面积》、《乘法公式》,通过与传统课程的对比充分展示了自适应平台下数学课程的多变性。

技术创新,平台助学

自2020年疫情伊始,徐汇中学针对新形势下线上教学的需要,配合市教委已研发的空中课堂、名师教学等系列课程,着力构建符合本校校园文化与教学特色的师生平台。自适应平台集学习分析、学习测评、学习调节等技术为一体,以学习者的背景、经历、知识存量、需求与兴趣等为基点,致力于最大限度地挖掘学生的教育数据进行分析,为不同的学习者提供个性化学习通道,为“因材自学”的个性化学习提供了新的可能。

如今,经过三年的筹备,历经多位老师参与试用,我校自适应平台正式全面投入使用。本学期,各科老师应学校要求,结合学科特点与学生实际学情,在自适应平台上设定了一节课的课程学习与检测。在自适应平台上,学生可利用课余时间进行自学检测,老师可利用后台数据统计与分析充分了解班级学生的学习情况,在大数据支持下精确获得班级的学习时间、学习效果与学习难点,在课堂教学中重点进行难点剖析,课后及时展开个别辅导,帮助“学困生”理解课堂内容,辅导“中间生”突破难点,鼓励“学优生”超越自我。

凝心聚力,师生共建

本次教研活动跨越三个校区,所有老师都积极参与其中,老师们共同探讨,互相请教。年轻教师主动先行探究如何使用平台,并逐一指导组内其他教师;成熟教师则一起讨论怎么安排自学课程,并根据教学目标选定了检测题目,帮助年轻教师优化课程,提高课程有效性。所有老师各尽所能,互帮互助,一起设计出一堂堂别开生面的“新课程”。而更让人惊喜的是,很多学生也自告奋勇,主动提出为检测题录制微视频,帮助班级同学顺利自学。

我们看到,教师和学生作为教学活动的主体,既是资源建设的使用者,也是资源建设的参与者。自适应平台实现了教师之间、学生之间、师生之间的资源交叉共享,实现了“输血”“造血”双赢。

最后,初中数学组组长王晓鹰总结道:“自适应平台是我校结合学生特点、校园文化特地定制的‘个性化’平台。借助这个平台,我们可以设计一些简单的自学课程,也可以用它丰富我们的课程内容,转变平时的课堂模式,让学生真正的‘动’起来。当然,平台的完善和建设也离不开我们每个人,接下来希望每位老师都能多出用多变,让我们的课堂越来越出色,也让这个平台越来越完善。”

撰稿:王星星

发布:许贞

责编:陶琦

监制:曾宪一