为深入实施“双减”政策,持续推进“双新”改革,我校以《AI赋能:培养自学自育的汇学人》为主题的教学月活动正式启动。本次教学月聚焦人工智能与教育教学的深度融合,着力构建以学习者为中心的智慧教育生态。在数字化转型浪潮中,我校见习教师勇立潮头,依托学校自适应学习平台,创新运用智能诊断系统、个性化推送工具等AI技术,将传统课堂转化为动态生成的“智慧学堂”,展现出“以智启智”的教学智慧。他们以人工智能为翼,重构“教-学-评”闭环,既实现了知识传授的精准化,更培育了学生自主探究的能力,让“减负增效”在真实课堂中落地生根,彰显出新生代教师的教育创新力与专业成长力。

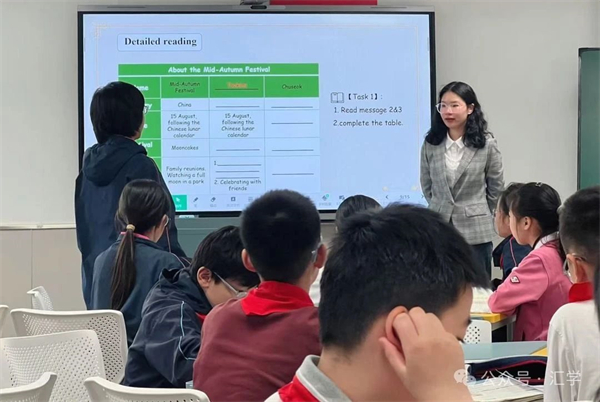

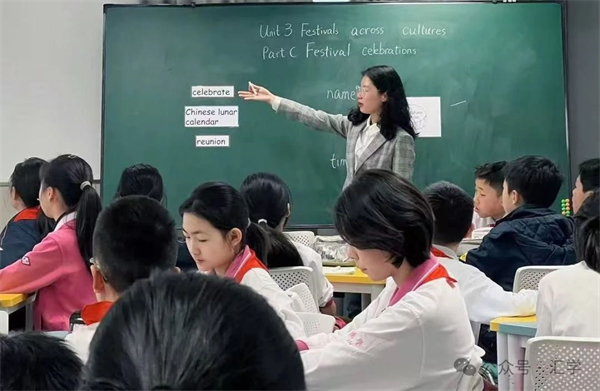

初中英语组的汤奕老师执教的《Festival celebrations》一课聚焦聚跨文化视角下的节日对比,注重培养学生的文化自信与信息分析比较能力。“中秋节在不同国家的不同庆祝方式”。教师以“Compare and Contrast”阅读策略为主线,通过多阶段任务驱动学习:在Pre-reading环节,学生通过诗歌猜测节日主题,激活文化背景;While-reading阶段,借助表格梳理中日韩中秋习俗的细节,强化信息分析比较能力;Post-reading环节,教师融入AI技术,引导学生使用豆包智能体了解全球春节习俗,记录并对比数据。此外,通过对“月光隐喻”的讨论,学生深化对文化自信的理解。本课以小组合作、表格填写、AI检索等多样化任务为载体,确保每位学生在信息整合、语言表达及跨文化思维中均获得实践机会。

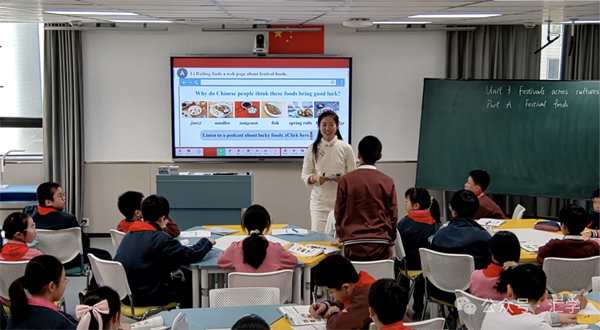

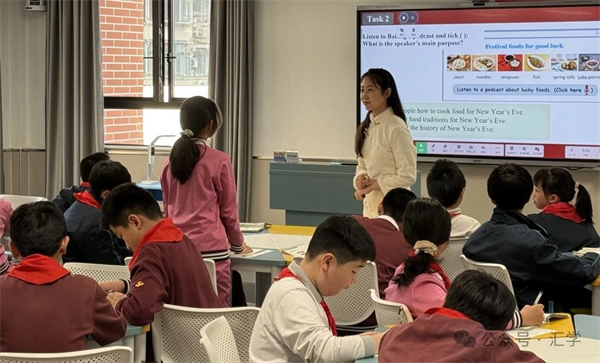

沙影老师执教的《Festival foods》一课紧扣“节日食物与文化象征”主题,引导学生探究学习。“为何人们认为这些食物能带来好运?”“卷心菜与葡萄有何象征意义?”教师通过“视-听-思-说”活动链层层推进:学生先分析网页图文,推测食物文化内涵,再通过播客听力捕捉各国饮食传统的关键信息。针对文化理解难点,教师创新引入豆包AI,学生通过提问,探寻卷心菜传递好运的渊源和墨西哥午夜葡萄的习俗,直观突破跨文化认知障碍。课堂设计分层任务:基础组完成表格填空,进阶组结合AI探索细节,全体结合思维导图梳理并汇报成果。教师以“问题链+AI支持+分层任务”为主线,既培养学生通过“主题句定位”“关键词提取”等听力策略捕捉信息的能力,又借助技术赋能深化文化理解。通过听力追踪、口语分享等互动,每位学生均在探究中构建“食物-象征-文化”的认知框架,为单元学习奠定扎实基础。

本次教学月“新苗奖”课堂展示为见习教师搭建了智慧教育探索的实践场域。通过AI智能备课系统优化教学设计、依托学情分析平台实现精准施教、运用智能终端构建互动课堂,青年教师们将数字素养转化为育人智慧。他们在“人工智能赋能的课堂”中突破传统教学模式,在“智能学情诊断”中锤炼因材施教能力,在“跨学科项目设计”中深化协同育人理念。这些数字化教学实践,不仅让见习教师掌握了智能教育工具的应用范式,更培育了“以学习者为中心”的现代教育观。期待青年教师继续深耕人工智能与教育深度融合的试验田,在开发自适应学习系统、探索智能评价体系等方面持续发力,争当“教育数字化转型”的破局人,以技术创新推动课堂革命,用智能工具赋能生命成长。

撰稿:教师发展中心

摄像:各教研组提供

发布:许贞

责编:龚亮

监制:曾宪一