在时代的浪潮中,总有一些少年,因热爱而启程,向未知进发。他们在实验桌前反复调试,在广袤天地间放飞梦想,以一份执着和坚韧,描绘属于自己的成长轨迹。以明代著名科学家、徐汇区先贤徐光启命名的“光启区长奖”创立于2006年,是徐汇区为学生设立的最高级别奖项,也是徐汇教育领域的标杆性奖项,致力于表彰徐汇区德、智、体、美、劳全面发展,且取得突出成绩的优秀中小学生。

徐汇中学高三(5)班詹翰鹏同学在此次评选中荣获2024年徐汇区“光启区长奖”殊荣。于3月13日,徐汇区副区长王志华为“光启区长奖”获奖者颁奖并进行座谈。让我们跟随汇学小记者的视角,走近詹翰鹏同学,听他讲述成长的点滴,也倾听他身边老师们的眼中风景。

上海市徐汇区副区长王志华为詹翰鹏同学颁奖

上海市徐汇区副区长 王志华、

上海市徐汇区教育局局长 王彤、

上海市徐汇区教育局副局长 林琛与获奖学生合影

光启区长奖奖杯

1、Q:恭喜你获得本届“光启区长奖”!当看到自己得到这个奖项时,脑海中第一个浮现的画面或人是谁?那一刻你有什么特别的情绪或感受?

A:脑海中浮现的是一群在背后默默支持我的人:指导老师胡晟、始终鼓励我的父母、在项目中并肩作战的队友们、每位为我们提供指导的教授、为我们宣传的东方卫视。回想起一个个挑灯夜战的夜晚和那些从失败中走来的时刻,每个人的努力从来离不开集体的力量。这份荣誉不仅是对我的肯定,更是让我更加坚定地走在探索的路上,继续前行的动力。

2、Q:了解到你们团队参加了全国青少年科技创新大赛,那么在团队合作中你主要负责哪一部分内容?

A:我在团队中主要负责文献调研、论文撰写、软件系统操作以及场地协调等事务,更多是起到统筹、展示的角色。在大家的共同努力下,项目一步步走向成熟。

3、Q:有没有遇到过重大的技术挑战或分歧?你是如何解决的?

A:在系统刚完成时,试飞过程中曾多次发生炸机,最严重的一次甚至将实验室天花板的吊顶撞破。面对接连不断的失败,我们没有气馁,而是一遍遍复盘测试数据,调整算法和结构,并在反复实践中寻找解决方案。也正是在一次次挫折中,我们收获了成长与信任,理解了精诚合作才是成功的基石。

从左至右:上海市南洋中学 王梓、上海市位育中学 吴浩伦、指导教师 胡晟,上海市徐汇中学 詹翰鹏

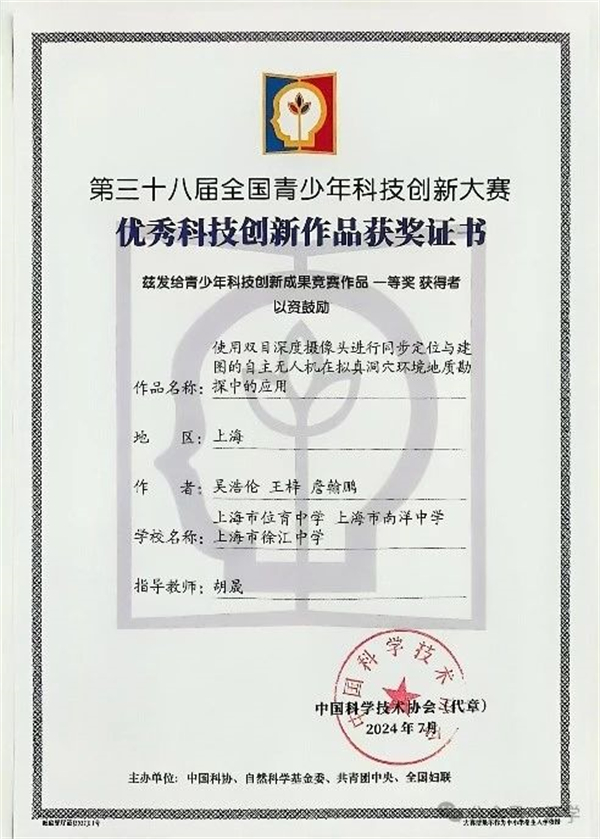

全国青少年科技创新大赛一等奖奖牌、奖状

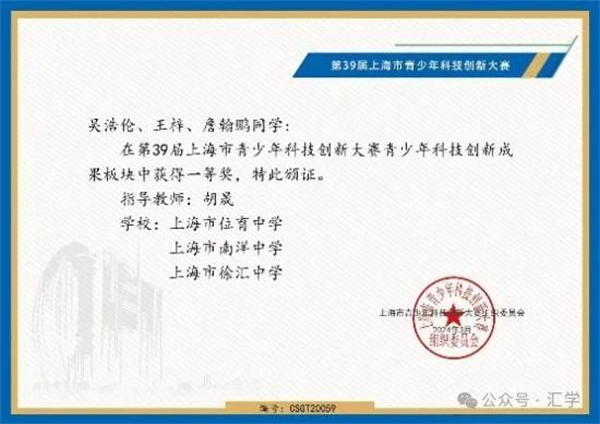

第39届上海市创新大赛获奖证书、奖牌、推送全国报名涵

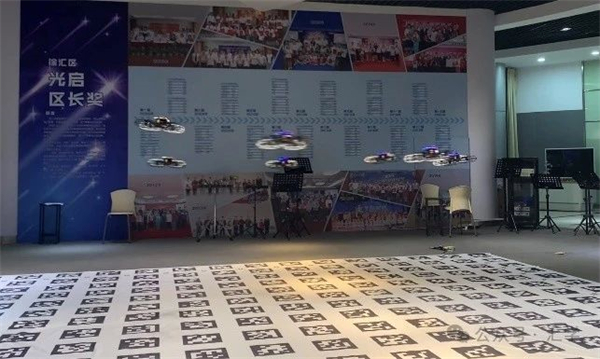

无人机作品

4、Q:在参加全国青少年无人机大赛的过程中获奖对你个人有什么特别的意义?有没有某个瞬间让你记忆特别深刻?

A:这次获奖对我来说,更像是一段旅程的回响。我从第三届开始参赛,一路经历了因疫情错失国赛的遗憾,也有几次失利带来的怀疑与困顿。能在最后一年与团队共同获得全国冠军,是对我坚持与努力的最好回应。记得查到最终排名的时候,我和胡晟老师激情相拥,发泄着一路走来的不甘和不易。

詹翰鹏与胡若熙同学获得全国青少年无人机大赛冠军

冠军奖杯、奖牌、证书

程序试飞

夺冠后的詹翰鹏与指导老师胡晟

比赛现场

5、Q:听说你们还曾参与东方卫视《少年爱迪生》的录制,并前往金鸡洞实地测试项目。这样的经历对你而言意味着什么?有没有留下特别难忘的记忆?

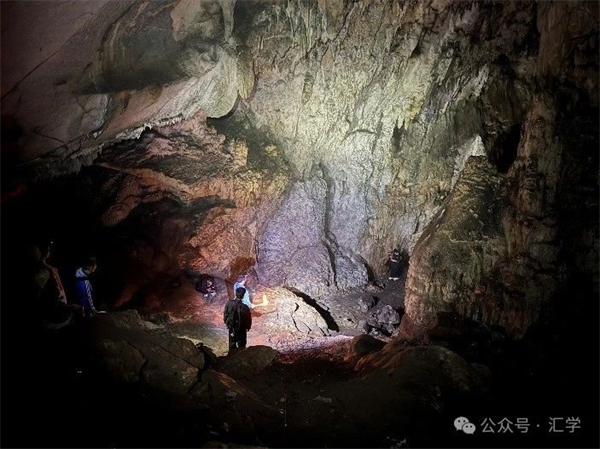

A:能够受邀参加《少年爱迪生》的录制,是一次非常珍贵的经历。那不仅是对我们项目的认可,更是一次面向公众讲述科技梦想的机会。而金鸡洞的实地飞行测试,让我第一次真切地感受到科技与自然之间的对话。在潮湿幽暗的洞穴中,无人机穿行于钟乳石之间,我终于明白,纸上的构想只有扎根现实、接受环境的打磨,才真正具备生命力。

《少年爱迪生》录制现场——衢州金鸡洞内

后采

6、Q:很多同龄人也对科技感兴趣,你会怎么鼓励他们在面对困难时坚持探索?你有没有一句座右铭或者想送给他们的话?

A:我很愿意与大家分享一路走来的感悟:“主动、实践、总结。”这三个词始终贯穿于我的学习与探索之路。主动意味着不等机会,而是创造机会;实践则是将思考落实于行动;而总结则帮助我们在挫折中成长。这是一条充满挑战的道路,但只要热爱不减,脚步不停,每一次努力都值得被尊重,每一次坚持都可能照亮未来。

小记者采访

采访获奖者指导老师——胡晟

A:与詹翰鹏的指导关系起源于2022年9月的徐汇区“光启”创新基地人工智能无人机组招生,他从全区几十名优秀高一新生中脱颖而出,被我招募,从此结下了师生情缘。在面试中,他流畅自然的表达能力和对于科学的一腔热忱打动了我,记忆深刻。

A:无人机洞穴探索项目持续了近两年,在这么长的周期中,詹翰鹏从团队的协作者逐渐成为了团队的展示者;无人机编队灯光秀项目他则是从主导者成为了队友的引导者。在不同团队中地位的变化也体现了他的全面成长。

A:无人机是一个复杂系统,对于无人机的硬件维修、软件底层结构、无人机编程他都能得心应手,“耐得住性子、抠的了细节”是我以一个科研人的角度对詹翰鹏的评价。

A:他在金鸡洞实地测试中冷静的面对各种计划外的环境、温度、地形、时间、身体负荷,测试中往往吴浩伦还没来得及说,他已经“未卜先知”完成了相应的工作,让团队成员都感到安心和默契,为项目完成进度提供了坚实的基础。

A:当然,他有科技特长生的普遍特质,或许最为不同的,是他优秀的沟通能力和对科研展现出的热忱与自信。

A:在艰苦的备赛中,我会带着他们一起通宵达旦攻克难关,或许技术会淘汰,但是追求极致、自信、拼搏的精神希望能通过他传递下去。

指导老师胡晟

胡晟老师与詹翰鹏合影

采访获奖者班主任——王志成

1、Q:您从班主任的角度来看,詹翰鹏是一位怎样的学生?有没有哪些性格特质让您印象特别深刻?

A:詹翰鹏是那种特别专注、特别有钻劲的学生。他思维很灵活,问问题也总是能切到点子上。在最让我印象深刻的是,他真的喜欢去研究东西,是发自内心的钻研精神。这份刻苦钻研的精神,在同龄人中真的挺难得的。

2、Q:您觉得他的成长经历,对其他同学有怎样的启发和影响?

A:我觉得他给大家最直观的启发就是——做自己喜欢的事,并坚持下去,是完全可能做到出成绩的。他很有方向感。看到他把人工智能和无人机这样的前沿技术融入生活,很多同学也开始觉得科技不再是遥远的东西了。他的行动,其实比很多说教更能打动人。

3、Q:作为班主任,您对詹翰鹏未来的发展有什么寄语或期待?

A:我希望他一直保持这份热爱和沉稳的劲头,不被外界干扰,走好自己的路。未来的路一定会更宽广,也会有更多挑战,但我相信他有足够的内在力量去面对。我更期待有一天,他不仅在技术上有所建树,更能把自己的思考和责任感带到更大的舞台。

撰稿:汇学记者社 王志成

照片:詹翰鹏 汇学记者社

发布:许贞

责编:曹令先

监制:曾宪一