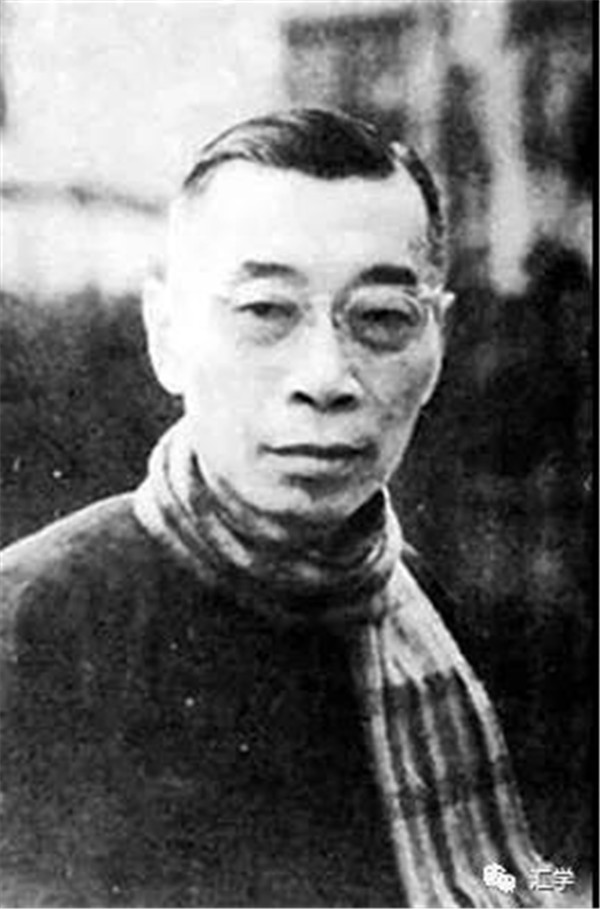

傅雷:1921年——1924年就读 著名的文学翻译家、艺术评论家、作家

现代文学翻译巨擘

傅雷(1908.4.7—1966.9.3),字怒安,号怒庵,汉族,上海市南汇县(现南汇区)人,翻译家,文艺评论家。一生译著宏富,译文以传神为特色,更兼行文流畅,用字丰富,工于色彩变化。翻译作品共三十四部,主要有罗曼·罗兰获诺贝尔文学奖的长篇巨著《约翰·克里斯朵夫》,传记《贝多芬传》《米开朗基琪传》《托尔斯泰传》;服尔德的《嘉尔曼》《高龙巴》;丹纳的《艺术哲学》;巴尔扎克的《高老头》《欧也妮·葛朗台》等名著十五部。故有人曾感叹“没有他,就没有巴尔扎克在中国”。他的全部译作,现经家属编定,交由安徽人民出版社编成《傅雷译文集》,从1981年起分15卷出版,现已出齐。除了对文学翻译界的巨大贡献,傅雷还是一名音乐鉴赏家,以及一名成功的家长。他写给长子傅聪的《傅雷家书》,自80年代出版至今,曾感动数万读者。

改名轶事——文王一怒而天下安

一个不平凡的婴孩降生于南汇县周浦镇渔潭乡西傅家宅(现为南汇区航头镇王楼村五组西傅家宅)。或许是傅雷呱呱坠地时的哭声有愤怒之象吧,他那信奉儒家传统的长辈们,从《孟子》上所说的“一怒而天下安”得到启示,为他取了个“怒安”(又作“怒庵”)的名字。这名字既传神了他的气质禀性,又对他寄予了宏大的愿望。原名傅怒安,那如今我们闻名响耳的”傅雷”之名又缘何而来呢?据其远房表亲张愚石老人说:“怒安在15岁左右,名雷而以怒安为字。查起名之因,以我正在热衷篆刻,其时正作客傅家,工具随身,怒安以此为请,篆彼名字,并合拟一单名。我两人共认怒安两字,取义于《孟子》‘文王一怒而天下安’之句,俗谓“大发雷霆”为怒,我提议以雷为名,如是名与字可相得益彰,君欣然从之。此改名之由来也。”就这样,改名为傅雷后,原名就成了他的字;再后来,他又由这名与字,引申出了“疾风”、“迅雨”、“移山”等笔名和“疾风迅雨楼”的斋名。

略显悲催的童年

在傅雷还不到4周岁的时候,其在周浦镇扬洁女子中学任教的父亲傅鹏,被人诬告入狱,遭受了三个多月的牢狱之灾。等被保释出来,已到了痨病后期,不久就辞世了。尚值垂髫的傅雷自此失去了一个完整家庭,随睿智的母亲李欲振从一个落后闭塞的农村搬迁到时有“小上海”之称的较为繁华开阔的镇子——周浦镇,开始了修道院似的童年读书生涯。当他七岁那年,严厉的母亲为他请来了一位姓傅名鹤亭、人称斗南公的塾师,在家中开堂讲学。而母亲虽不识字,凭着一股望子成龙的信念日夜陪读在旁,严格督促年幼的傅雷好好学习,天天向上。傅雷虽天资聪颖,也能刻苦用功,但在私塾时期,毕竟还只是孩童,天性贪玩导致学问懈怠是难免的。每当这个时候,母亲总会用各种外人看来不近人情,甚至是粗暴虐待的方式来管教他。一次,傅雷贪玩耽误了作业,母亲一气之下,用包袱皮儿将他紧紧兜起,急匆匆地向河边奔去,好在邻居们及时赶上来极力劝说,她才没将这恨铁不成钢的儿子扔进水里。又一个冬天的深夜,大概傅雷在温书时有些倦怠分神,母亲就在铜板的方孔中塞上蜡烛头,点燃之后,将它贴到傅雷的肚脐眼儿上。结果可想而知,一滴一滴的蜡烛油流淌着,傅雷被烫得一个劲地哭喊着“救命”。邻居听到哭喊声,从隔壁走了过来,一看这等情景,目瞪口呆。随即责怪道:“鹏少奶奶,你可不该对孩子下手这么狠啊,难道你想整死他吗?”傅雷的母亲痛苦地流着眼泪,说:“这小鬼全不体谅我的一片苦心,只想玩耍,读书不能刻苦,我要用蜡烛烫掉他的油性,叫他以后变好,知道用功上进。”大凡天下的父母,没有不疼爱自己孩子的。但傅雷的母亲,作为一名坚强的寡妇,必须把一颗慈母心极力隐藏,有时对儿子的管教方式难免极端偏激。如此另类的管教,在傅雷母亲的思路中,是为了望子成龙,也是她爱子的一种方式。这种方式,固然在傅雷成材的道路上发生了独特的作用,但也使他在感情上付出了很大的代价,以致扭曲了他的心灵。从小就无兄弟姐妹相随做伴,现在又被母亲日夜束缚在课桌上,童年、少年时代应有的游戏欢乐没有了,无猜纯真的友情也被阻遏了。孤独的傅雷,在苦难和寂寞的境遇中,养成了孤僻甚至乖戾的性格。

到“五四”运动发生的那一年——1919年,由于新思潮对母亲的推动,傅雷有机会走出了刻板、枯燥的私塾,进入周浦镇小学二年级就读。主管傅雷所在班级的先生,是当地极有名望的书法家和爱国人士。当其回忆起傅雷时,带着一种赞许自豪的口吻说:“怒安有些孤高自赏,是有原因的。他天资聪颖,又能刻苦攻读,小小年纪,已有相当的古文底子,且博学多识。他从学斗南公,在文史方面打下了很好的根基。来我们学校就读时,他的学业程度,早已超过了所在班级。所以,他只在周浦镇小学读了一个学期,就转学到上海去了。”先生还说:“怒安年少时即有抱负,志趣又高洁。那时就显示出,他将来是要干一番事业的。尤其是他不愿意随波逐流,敢于主持正义这一点,我十分欣赏,常常加以鼓励。现在想起来,后来他能有那么大的成就,人品又这么好,与他少年时的家庭遭遇和母亲对他的严格管教是分不开的。”

短暂而受益终身的徐汇公学生涯

1921年,傅雷以同等学力,考入上海徐汇公学念初中。徐汇公学即现在徐汇中学的前身,那时是一所教会学校,校长由意大利神甫担任。学校实行寄宿制,每位学生必须住校,一个月只许回家一次。徐汇公学的生活节奏非常紧凑。每一项活动,都是在监学督促之下进行的。晨起漱洗完毕,就立刻列队到自修室去自习。大约清晨7点多,再一起进食堂用早餐。吃饭也自有一套规矩:学生们先是静静地站立在餐桌旁边,等端坐在食堂高台上的监学摇响手中的小铃,大家才能坐下来开饭。早饭必须在规定的时间内吃完。到了时间,监学的小铃一摇,没有吃完的,也得赶紧排队进操场。晚上自修到9点钟,熄灯睡觉。由此可见,学校的种种制度是很严格的。

在这样一所教会学校中,少年心性的傅雷常常感到有些不适应。他在班上显得很“另类”,和志同道合者交往时很豪爽,很诚恳;对一般人,他则话不投机半句多,不愿与之交往。即使最亲密的朋友,他也直言不讳,遇有一言不合,往往争吵不休,甚至挥拳相向。对老师,他也拒绝盲从。当时教会学校中的老师有两类,一类是不信教的世俗者,另一类是信教的修女和神甫。不论是谁,但凡傅雷与之持有不同意见,便要与其争论,除非对方肯定他的说法有些道理,否则他不会罢休。他的“傅”姓,在法文中拼写为Fou。有一次,胡毓寅等几位同学恶作剧,将他的姓氏法文拼写,译成一个不太雅观的中文词语(“痴子”)用作他的绰号,傅雷听说后,火冒三丈,几乎要和同学们拼命。

法语是徐汇公学的主课,每天两节课时。可以说,傅雷的法语阅读基础得益于此。和多数文科生一样,傅雷对数学课很是头痛。据说他有一次考试,演算到一半思路全无,就赌气般将钢笔尖用力往课桌上一戳,把没有完成的考卷交了上去。在教会学校里都得念圣经,对此,自幼没有教会信仰的傅雷极为反感。年少气盛的他用激烈的言辞,公开表示反对宗教信仰。这样,在初中尚未正式毕业时,他又被学校开除了。仔细算来,傅雷在小学、初中和高中阶段,实际上都没有取得正式毕业文凭。

意气风发的赴法留学

1927年冬傅雷离沪赴法,在巴黎大学文科听课;同时专攻美术理论和艺术评论。1931年春访问意大利时,曾在罗马演讲过《国民军北伐与北洋军阀斗争的意义》,猛烈抨击北洋军阀的反动统治。留学期间曾游历瑞士、比利时、意大利等国。据傅雷挚友刘海粟回忆,两人1929年相识于法国。那时傅雷正在法国巴黎大学读文学,同时也听艺术讲座,学习艺术史。两个中国人因教﹑学法语结缘,异国相交,立刻成为知己,一同去卢浮宫观摩世界名画,去瑞士、比利时游览。在梵蒂冈大教堂,他们一起欣赏研究达·芬奇、米开朗琪罗的作品。那些绘制在屋顶的壁画,仰头看久了,累了,他们就索性躺在地上看;眼睛看花了,就用镜子反映下来看,完全沉迷于艺术境界中。傅雷热爱美术,也热爱音乐,在绘画、作曲、弹琴几方面都作过不小的努力,只是他的审美能力比创作能力高得多,总不满意自己画的画、作的曲、弹的琴,最后放弃创作转而投身艺术研究﹑翻译,失之东隅收之桑榆,取得了很大成就。而其音乐梦想就由他的儿子傅聪实现了,也可谓是“子承父梦”。

撰稿:郝好

发布:许贞

责编:王燕虹

监制:曾宪一